本誌で『彼方への一歩』を連載中の根間智子。今回は番外編として「那覇文化芸術劇場なはーと」で2023年3月まで開催された個展『MARGINALIA(マージナリア)』の模様と批評家の倉石信乃の論考を掲載する。根間の作品世界への理解の一助となれば幸いである。

“ 今回は、美術家の根間智子によ

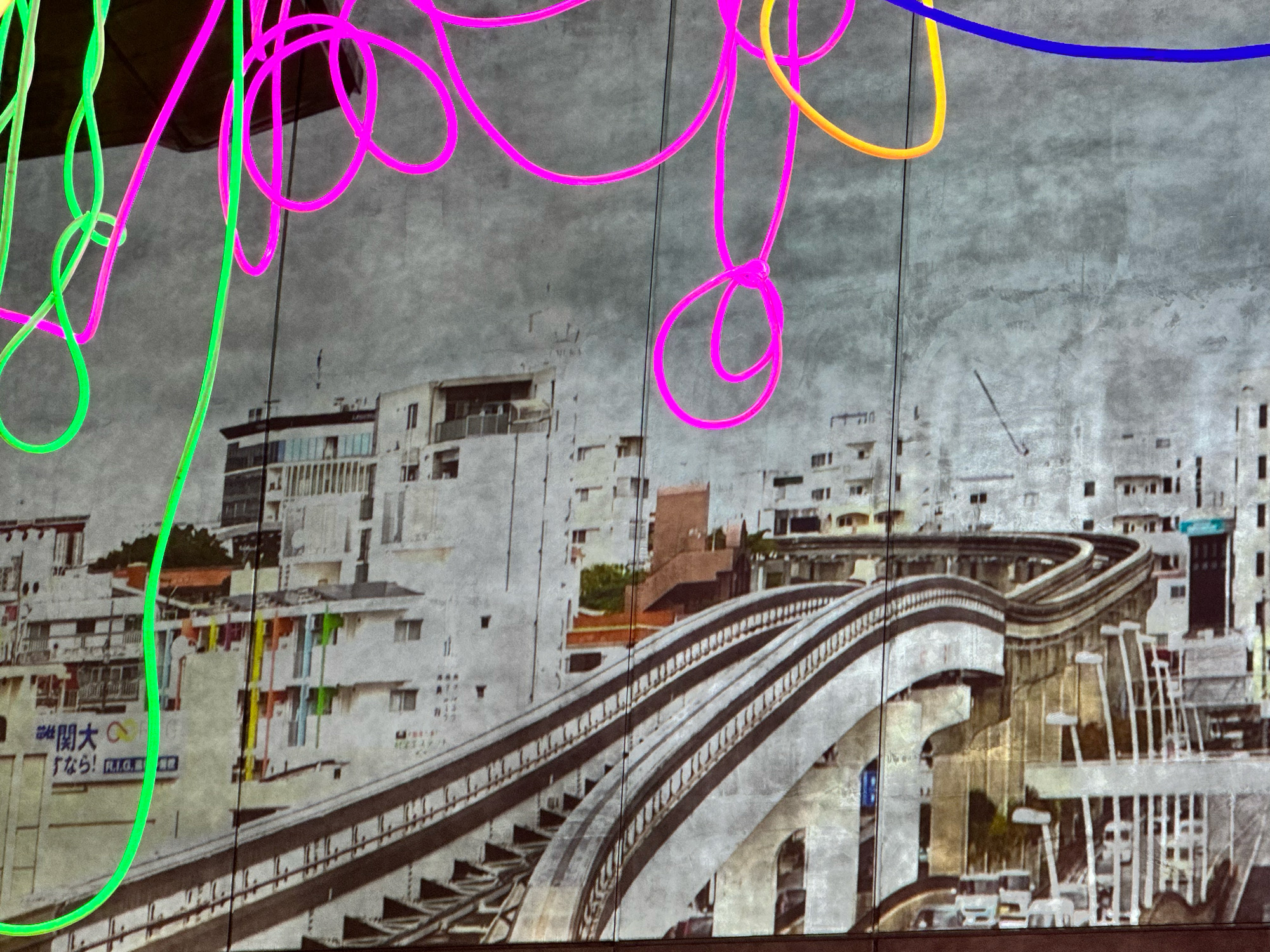

モノレールからの沖縄の風景や、東京の地下鉄、月の映像作品やロビー上空にネオンチューブで描くインスタレーシ

©︎2023,MARGINALIA,Satoko Nema

©︎2023,MARGINALIA,Satoko Nema

那覇文化芸術劇場なはーと

なはーと オープンロビープログラム

根 間 智 子「 MARGINALIA 」

【会期】

映像上映 2023 年 2 月 16 日[木]- 3.31 日[金]

インスタレーション 2 月 16 日[木]- 3.12 日[日]

サテライト展示「Paradigm」より ( なはーと 展示室 ) 2 月 22 日[水]- 3.12 日[日]

【会場】

那覇文化芸術劇場なはーと 1 階共用ロビー・展示室

主催 :那覇市

企画制作 :那覇文化芸術劇場なはーと 仲嶺絵里奈 ( キュレーター )

♢

「マルジナリア」の余白に

倉 石 信 乃 Shino Kuraishi

マルジナリアとは、ふつう書物の余白(マージン)に記されたメモやその集積を指す言葉である。19世紀アメリカ最大の詩人・小説家の一人、エドガー・アラン・ポオによるこの題名を冠して発表されたテクストのおかげで、落書きめいた書字の連なりは、寸鉄のきらめきを携えた断章へと進化を遂げた。ポオ以後の文芸にとってこの語は、書物に対する注釈や応答の範囲を超え、万象を俎上に載せる批評的な自由の譬えにもなった。他方、絵画の分野において余白は、描く前に予め与えられたタブラ・ラサ(白紙)や、完成後の「残りもの」といった語義を逸脱し、ついに単なる画布の「地」の部分であることを止める。その転換を定めるための事績は複数想定しうるが、ここでは1970年代前半に始まる画家・李禹煥の「点より」「線より」などと題された連作とその理念の成立を例示しておきたい。李にとって余白は所与ではなく、点や線という最小単位の一筆ずつと不可分に連動して出現し、その都度開示されるフィールドであった。しかしその時、地に図をほしいままに描き込むことができると見なす、近代の絵画形式の中心に位置する画家=主体そのものが審問され、地たるカンヴァスや画材という物質からの働きかけが優先された。時代、場所、分野を異にするポオと李に相通じるものがあるとすれば、書物の内側に閉じられてある「本文」や、画枠の内に囲われてある絵画の「本体」を保守する制度自体を、痛烈に批判したことだろう。

それから時は経った。しかし21世紀も20余年を過ぎて未だ、マルジナリアには現実に食い入って抵抗する力があることを、根間智子によるインスタレーションは、意外な角度から知らしめるのである。

散漫な歩行者・滞留者を招じ入れる、「なはーと」のロビーの壁面上方で上映されるビデオ映像は、風景を主題とする三つの独立したパートから構成され、かつ全体として相互に連関する。第1にてだこ浦西駅から那覇空港駅までのモノレールの車窓風景。第2に東京と大阪の地下鉄やJR・私鉄の車窓から見える、より断片的でかつ移行していく風景。第3に月が大きく写る天空の風景。そうしてみると映像内の「乗物」は2種類あり、都市の移動手段と、太古の日常から変わらず自転・公転する地球とである。「運ばれていく」という人間の受動性や、フレーミングとイメージの流動を如実に示す車窓風景、さらには陽光を受けて遠く輝く「月」というもの — それは言うまでもなく恐るべき「映像」の起源にして典型である— はいずれも、人間がついに視覚とその対象、そして時の流れを支配し統御することなどできはしないことを悟らせる。ありふれた理屈に感慨を込めていえば、「月見」という古い文化的慣習の構えは月から「見られている」という逆説を含んでいる。結局人間は、自分が見ているつもりの外部世界と、統べているらしき時間によってかえっていつも支配され、翻弄される、不確かで脆い存在に過ぎない。そのことを根間の動画は証してもいるだろう。かかる乗物は、こうした逆説の理を伝えるために選ばれた、寓意的な可動装置と呼びうるのかもしれない。

ただし根間の設えた寓意は必ずしも教訓的ではない。そうではなくイメージ自体はむしろ簡明な仕方で、端的に揺動し流動する。それが大写しになるモニターの手前、中空に光るのはネオンチューブによって立体的に「書かれた」色鮮やかなカリグラフィー的形象である。筆記体の書字にも似たそれこそが、「空中という透明な余白」に形を成すマルジナリア的な何かであると類推できるかもしれない。だが、そこにある「文字」はあくまで明示的には意味を生み出すことのない反=記号、「無=用な」綴り字としてのオブシェである。同時にそれが何かは定かではないものの、どうやらエクリチュールになぞらえうることは確からしい何かであること、その一点を支えにして、空中に浮遊したまま凝固する、無声の叫びや間投詞のごときものにも見えてくる。

那覇、東京、大阪、そして到るところで、語られるべき領域はつねにすでに指定されており、しかもそこにはおびただしい言葉が黒々と書き込まれ、互いを打ち消し合ってさえいる。空欄はなく、欄外の余白さえ使い尽くされた。そうだとすれば、そこから弾き飛ばされた行き場のない「想い」はいかに形象化されうるか。

そうした問いとともにあるこの企てには、余白が消尽されることで個人の声が抑圧されてしまう現実への抵抗と、当の声を受け止めるべき新たな余白の生成への希求が込められている。もっといえば、根間による「マルジナリア」とは、あらかじめ喪われてある余白の奪還をめぐる反撃のトライアル、その印にほかならない。

倉石信乃(くらいし・しの)1963年生まれ。詩人・批評家。明治大学理工学研究科総合芸術系教授。1989年「ユリイカの新人」に選定、以降詩作を発表。また批評家として美術・写真雑誌等に多数寄稿。2001年シアターカンパニーARICA設立に参加、今日までテクスト・コンセプトを担当。1988-2007年横浜美術館学芸員としてマン・レイ展、ロバート・フランク展、中平卓馬展、李禹煥展などを担当。主な著書に詩集『使い』(2018年)、また論集『スナップショット — 写真の輝き』(2010年)、『反写真論』(1999年)など。