table of contents

- Album ↵

- TOPOS(一) /喜多村みか [新連載]

- うずまる(二) /北上奈生子

- study (二) /伊丹豪

- 展覧会記録写真展(二) /竹久直樹

- 彼方への一歩(二) /根間智子

- O.A. -On Air(二) /上続ことみ

- Paper 01 ↵

- [追悼] 金子隆一と日本の写真史 /甲斐義明

- Paper 02 ↵

- [随筆] 記念写真 before|after (一) /海老原祥子 [新連載]

- [展評] 田口和奈「A Quiet Sun」/打林俊

Subscribe ✉️ Share 👏

Follow on Instagram Twitter

iiiiDは作品や論考を掲載する(ほぼ)月刊の写真ウェブマガジンです。

▷ 先月号はこちら

HANYODO 📚🛒

iiiiDが運営する通販です。

写真集や写真評論にまつわる書籍を販売しています。

ユージン・スミス 水俣に捧げた写真家の1100日 / 山口由美

小学館 2013

ノンフィクションライターの山口由美による、ユージン・スミスの水俣での取材の様子を克明に記した評伝。第19回小学館ノンフィクション大賞受賞…[商品ページ]

Camera Austria International Vol.88

Camera Austria 2004

1980年創刊の「Camera Austria」の88号目。2004年にスイスのバーゼル・アートフェアでバロワー賞を受賞したAleksandra Mir(アレクサンドラ・ミール)が巻頭で特集されている。カバー作品はMarkus Schinwald(マルクス・シンヴァルト)の映像作品から…[商品ページ]

《女性原理》と「写真」/ 宮迫千鶴

国文社 1987 第2刷

画家・エッセイストの宮迫千鶴による写真論集。『カメラ毎日』や『コマーシャル・フォト』などの雑誌に掲載された寄稿文と、書下ろしの「《女性原理》と「写真」」を収録…[商品ページ]

[追悼] 金子隆一と日本の写真史/甲斐義明

著者註記:以下はオンライン・ジャーナル「Trans Asia Photography」の編集者に求められ、2021年秋に英語で執筆した追悼エッセイの全訳である。金子氏は同誌のEditorial Boardのメンバーでもあった。日本国外の読者に向けて書かれた文章であるため、国内では周知の事柄が多く含まれていることを、ご了承いただきたい。なお、金子氏の業績一覧については、以下の展覧会カタログを参照されたい。石田克哉編『金子隆一追悼展 「写真家・金子隆一の軌跡」』エムイーエム有限会社、2022年。(初出:Yoshiaki Kai, “Kaneko Ryūichi and the History of Japanese Photography,” Trans Asia Photography, Volume 11, Issue 2: Asia, Fall 2021)

◊

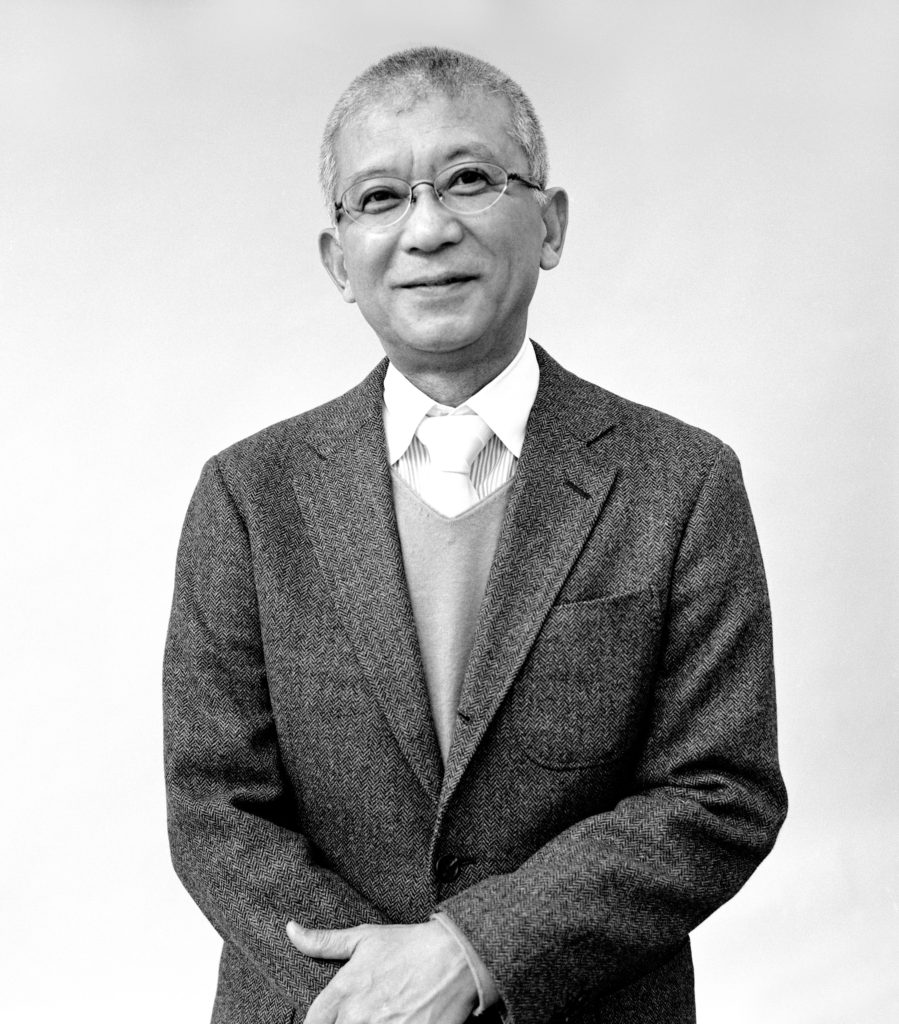

撮影:鷲尾和彦

写真史家の金子隆一が2021年6月30日に73歳で逝去したという知らせは、日本の写真界に衝撃を与えた。台湾の写真雑誌『撮影之聲(Voices of Photography)』のウェブサイトで最初に彼の死が伝えられたことは、金子の国際的な名声を示している。日本の写真という領域で仕事をしようとする者であれば誰でも、金子氏に会いに行くことを勧められたはずである。自身を訪ねた若手研究者や学生(18年前の私もそのひとりであった)に対して、彼は常に歓迎の態度を見せた。金子氏と親しく、彼の生涯と人柄について語るには私よりも適任であると思われる写真研究者が何人か思い浮かぶので、本稿では、彼の職業上の経歴と業績についてのみ述べることにしたい。

1948年生まれの金子は、東京・恵比寿に1990年に開館した東京都写真美術館で長らく学芸員を務めた。東京都から交付金を受けて運営される六つの公立美術館・博物館のひとつとして、東京都写真美術館は、写真を日本における近現代美術の一ジャンルとしてのみならず、学術的研究の対象として確立するのに中心的な役割を果たした。写真は日本において、ほとんど1世紀にもわたる期間、人気の趣味であり続けている。ニコンやキヤノンといったメーカーが国際的なプレゼンスを高めていったおかげで、第二次世界大戦以降、写真産業は国家的な誇りの源泉ともなった。しかしながら、公的機関によって写真芸術が真剣に取り扱われるようになるには、1990年代を待たなければならなかった。1980年代末に写真部門を備えて開館した横浜美術館と川崎市民ミュージアムとともに、東京都写真美術館は日本における写真芸術の制度化を先導した。1987年にまだ計画段階にあった時点で関わり始めて以降、金子は2015年まで同美術館で勤務した(註1)。

しかしながら、公立美術館の学芸員職は、彼の多くの顔のひとつでしかなかった。金子は300年以上の歴史を持つ、東京・谷中の寺院に生まれた。キュレーターとして働き、写真の専門学校で教えながら、金子は副住職として父親の仕事を手伝い、後に自身が住職となった。写真に対する熱中も、彼は高校生の頃に父親から引き継いでいたが、やがて彼の関心は写真を撮ることから、見ることへと移っていった(註2)。この関心は彼にさらに別の顔を与えることになった。写真集の名高いコレクターとしての顔である。2014年のインタビューによれば、40年以上にわたって彼が蒐集した写真集と写真雑誌は20,000冊を超え、30,000冊に届かんとする量だという(註3)。

1990年代以前の日本では、写真キュレーターはほとんど職業として成立していなかった。だが、写真家以外の道で、写真の専門家になることをめざしたのは、日本において金子が初めてだったというわけではない。「写真評論家」として生計を立てていた人々は1950年代から存在した。彼らの仕事はカメラ雑誌に文章を寄稿したり、美術大学の写真学科で教えたりすることであった。昭和時代の著名な写真評論家としては、伊奈信男(1898-1978)、金丸重嶺(1900-1977)、渡辺勉(1908-1978)、田中雅夫(1912-1987)、重森弘淹(1926-1992)らを挙げることができる。1976年から翌年にかけて新宿に短期間存在した「フォト・ギャラリー・プリズム」を運営する同世代の写真家たちと金子が出会ったとき、写真評論家は日本の写真界の重要な一部であった(註4)。仏教寺院の跡取りであった金子は自身の生計を心配する必要はなかった。だが、仮に心配しなければならない状況だったとしても、職業的な写真評論家を目指すというのは、必ずしも無謀な考えではなかった。

先行する世代の写真評論家と金子が異なっていたのは、彼が写真を手に持ち、その表面を手で触れることができるものとして評価したということである。金子にとって写真とは決して単なる画像ではなく、実体を有した物であった。写真が物であることに対する彼の感受性は、1970年代から80年代初頭にかけて彼が経験したことによって育まれた。1960年代末、仏教系大学の学部生だった頃、彼はすでにウィリアム・クラインの『ニューヨーク』(1956年)や細江英公の『おとこと女』(1961年)といった歴史的に重要な写真集のいくつかを入手していた。だが、元村和彦(1933-2014)が編集したロバート・フランクの『私の手の詩(The Lines on My Hand)』(1972年)を元村から直接購入したことが、彼の「写真集に対する意識を決定的に変え」、以降、金子は「写真集コレクターの先達」である元村から教えを受けることになった(註5)。金子が理解したのは、大量生産の写真集も、オリジナル・プリントに引けを取らない芸術的価値を持ち得るということであった。写真集というフォーマットの重要性に金子が気づく以前から、日本の写真家たちはオリジナル・プリントを制作・展示するよりも、写真集を出版することに対して労力を注ぐ傾向があった。しかし日本において、金子ほどの信念と熱意を持って、写真集を評価し、蒐集した人はかつて存在しなかった。

石原悦郎(1941-2016)との出会いも彼の経歴において決定的な出来事であった。画商の石原は、写真を主に扱うコマーシャル・ギャラリーとしては日本初となる「ツァイト・フォト・サロン」を1978年にオープンした。美術の一部門としての写真の地位を向上させることを目指して、石原は茨城県のつくば市に、期間限定の美術館「つくば写真美術館’85」を建設した。同美術館はつくば万博(Expo’85)の開催期間に合わせて、1985年に6か月間運営された。金子のほか、平木収(1949-2009)、伊藤俊治(1953-)、飯沢耕太郎(1954-)ら若手写真評論家の助力を得て、つくば写真美術館’85は「パリ・ニューヨーク・東京」と題された企画展を開催し、そこでは写真史の代表作が複数展示された。

日本の公衆が西洋の写真のオリジナル・プリントをアート・ギャラリーで見られるのは、それが初めての機会だったというわけではない。1990年代に公立美術館が写真という媒体に真剣な注目を向け始める以前から、百貨店では写真展が定期的に開かれてきた。1984年に開かれた「写真の源流 1822-1906――フランス写真協会秘蔵展」もそのひとつである。そこで展示された19世紀のヴィンテージ・プリントの質に感銘を受けた金子は、「ルーペを持って何度も通」ったという(註6)。財政的には失敗であった、つくば写真美術館’85がそれ以前の写真展と異なっていたのは、日本の美術施設における写真の地位を変えるというきわめて野心的な目標を持っていたということであった(註7)。

「パリ・ニューヨーク・東京」展のカタログに、金子はピクトリアリズムについての小論を書いている。ピクトリアリズムとは、印象派や象徴主義の絵画を参照することで、写真を美術の正当な一分野にすることを試みた、19世紀末から20世紀初頭にかけて起こった写真運動のことである(訳注:なお、オスカー・ギュスタヴ・レイランダーやヘンリー・ピーチ・ロビンソンらの19世紀半ばの作品にまで遡ってピクトリアリズムと呼ぶこともある)。同じ頃金子は、多くの図版とともに日本写真史を概観した、全12巻から成る『日本写真全集』(小学館、1985-1988年)の編集チームに加わっていた。『日本写真全集』に彼は、1910年代から20年代にかけて活動した名古屋のピクトリアリズムの写真家たちのグループについての論考を寄稿している。それは当時ほとんど誰も気にかけていなかったテーマであった(註8)。ピクトリアリズムは、近代的な「ストレート・フォトグラフィ」によって克服された、堕落した運動だと考えられていたのである。金子が日本のピクトリアル・フォトグラフィの作品と資料の発掘に心血を注いだのは、ピクトリアリズムの国際的な再評価(1988年にはマーガレット・F・ハーカーによるヘンリー・ピーチ・ロビンソンのモノグラフが出版された)に呼応するふるまいであった。『日本写真全集』のための調査を行うことで彼が気づいたのは、写真家の遺族の家でピクトリアル・フォトグラフィの貴重なオリジナル・プリントを発見したとしても、後世のためにそのプリントを保存する適切な場所を見つけられないということであった(註9)。この気づきは、後の東京都写真美術館での彼の仕事につながることになる。同美術館で彼は、館のコレクションを拡大するのに中心的な役割を果たした。25年を超える在職期間において、金子は数多くの展覧会を企画し、岡上淑子や堀野正雄といった、ほとんど忘れられていた写真家や美術家の再評価に貢献した。

金子の活動は美術館に限定されなかった。2000年代半ば、彼は飯沢耕太郎とともに、歴史的に重要な6冊の写真集を復刻するという国書刊行会による企画を監修した。その中には、福原信三の『巴里とセーヌ』(1922年)や小石清の『初夏神経』(1933年)が含まれる。2009年にはアイヴァン・ヴァルタニアンとの共著『日本写真集史1956-1986』が出版された。日本語、英語、フランス語の三か国語で刊行された同著では、日本の写真集出版の黄金時代である1960年代と70年代に制作されたものを中心に40冊以上の本が、見開きの複写と金子の解説文とともに、紹介されている。そこでの彼のテキストは、写真に対する彼のアプローチの縮図となっている。それは写真集のフォーマットと印刷技法に注目し、それぞれの写真集が生まれた背景についての百科事典的知識を開陳している。その一方で、美術史家として訓練を受けていなかった金子の文章は、個々のイメージの詳細な分析を欠く傾向があった。彼の文章はまた、例えばスーザン・ソンタグやロラン・バルトの著作に見出すことができるような、写真媒体に対する理論的考察からも距離を取っていた(ソンタグの『写真論』(原著1978年)とバルトの『明るい部屋』(原著1980年)はともに1980年代半ばまでには日本語に翻訳され、写真について何かを書く人たちに大きな影響を与えた)。

金子は自身を「写真史家」と呼ぶのを好んだが、包括的な日本写真史やその概観(サーヴェイ)さえ出版することはなかった(註10)。もしかすると彼にとって、写真史とは言葉によって語られるべきものではなく、写真それ自体とともに――ほとんど魔法のように――呈示されるべきものであったのかもしれない。金子は言葉の真の意味において、写真の愛好家(aficionado)であった。2015年のインタビューで彼は「今は特定の写真家というより、写真そのもののパトロンになれたら、と思っています」と述べている(註11)。近年の英語圏の写真史研究ほどの、知的好奇心を引く力が彼の文章には備わっていないようにたとえ思われたとしても、この分野における彼の功績は否定できない。日本の写真家たちの作品と一次資料を保存し、それらを次世代の研究者が使用可能なものにする、という金子の生涯をかけた取り組みに、私自身も含め、日本の美術と写真の研究者は多くを負っている。いわば、彼が整えてくれた土台の上に私たちは立っているのである。

註

1. 粟生田弓、小林杏編『1985/写真がアートになったとき』青弓社、2014年、88頁。

2. Kaneko Ryūichi, “Introduction,” in Kaneko Ryūichi and Ivan Vartanian, Japanese Photobooks of the 1960s and ’70s (New York: Aperture, 2009), 7.(金子隆一「序文 金子隆一インタビュー」、金子、アイヴァン・ヴァルタニアン『日本写真集史1956-1986』和田京子、レスリー・A・マーティン編、赤々舎、2009年、8頁。)

3. 金子隆一、光岡寿郎、大久保遼「写真集というメディア」、粟生田、小林『1985/写真がアートになったとき』170頁。

4. 「フォト・ギャラリー・プリズム」への金子の関わりについては以下を参照。金子隆一、島尾伸三、永井宏編『インディペンデント・フォトグラファーズ・イン・ジャパン1976-83』東京書籍、1989年。

5. Kaneko Ryūichi, “Introduction,” 8.(金子「序文」8頁。)

6. 石原悦郎ほか「つくば写真美術館とは何だったのか――「つくば写真美術館再考」シンポジウム収録」、粟生田、小林『1985/写真がアートになったとき』48頁。

7. つくば写真美術館’85について、より詳しくは以下を参照。粟生田、小林『1985/写真がアートになったとき』。

8. 金子隆一「日高長太郎と愛友写真俱楽部」、株式会社第一アートセンター編『日本写真全集2 芸術写真の系譜』小学館、1986年、158-160頁。

9. 石原ほか「つくば写真美術館とは何だったのか」88-89頁。

10. 同上、89頁。

11. 金子隆一、内田伸一「今さら人に聞けない、写真再入門 Vol.1 「写真集」とは何ぞや? 僧侶収集家による贅沢レクチャー」CINRA.net 2015年3月26日(https://www.cinra.net/article/column-shashin-kaneko)

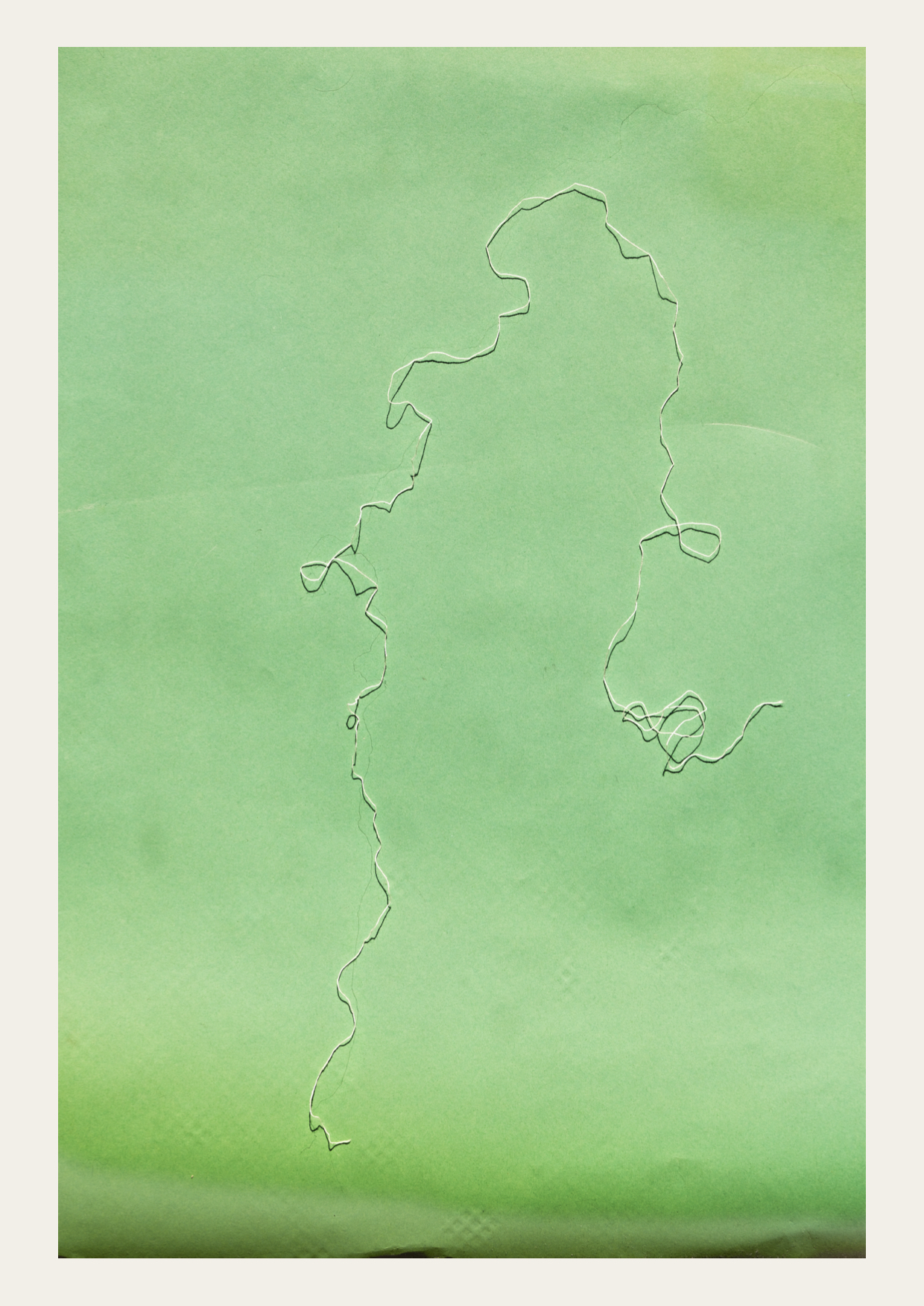

TOPOS(一) /喜多村みか

◊

うずまる(二) /北上奈生子

◊

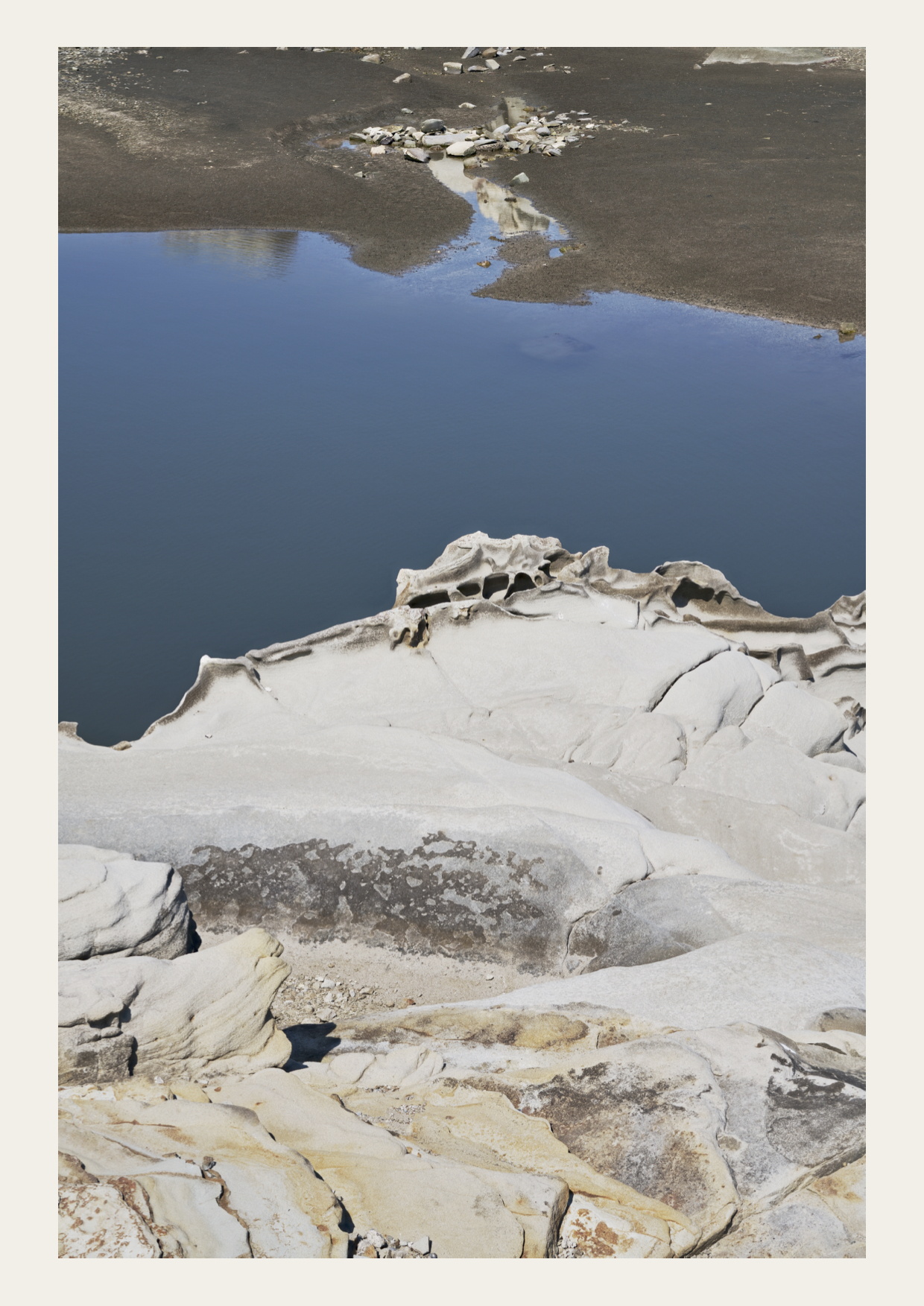

study(二) /伊丹豪

◊

展覧会記録写真展(二) /竹久直樹

「メイドインアビス展~挑む者たちの軌跡~」

2022年9月2日-9月19日

於: PARCO FACTORY(東京都豊島区南池袋1-28-2)

「感性の遊び場」 臼井達也作品

2022年8月14日-9月19日

於: ANB Tokyo(東京都港区六本木5-2-4)

◊

彼方への一歩(二) /根間智子

◊

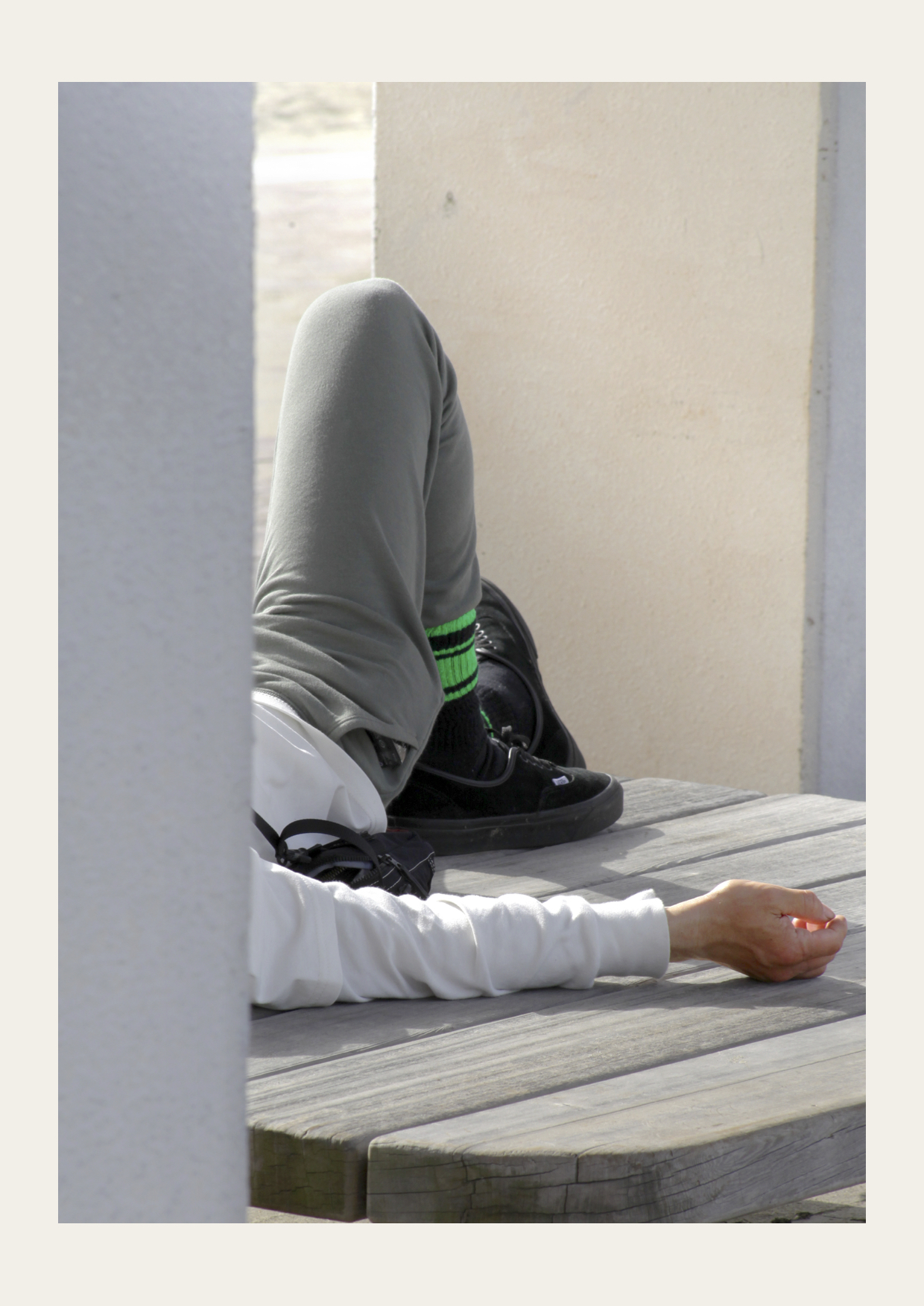

O.A. -On Air(二) /上続ことみ

Commentary

TOPOS/喜多村みか 長崎と広島を舞台に撮影された本作は2019年に上野の森美術館で開催されたVOCA展に出展され大原美術館賞を受賞した。その後各地への巡回展を経て現在も制作が続けられている。長崎と広島という場所性や2つの都市の被写体を並置する手法から原爆や戦争との関連は明らかだが、“遠くのどこかを見つめる行為”として想いを巡らせたことが作品へと結実したと作家がいうように、記録をこえた、様々な主体による過去と現在、未来といった時間軸の重層が交差し発露する場所としての両都市が写されることが『TOPOS』の特徴に思われる。本誌では新作を交えながら連載。以下にVOCA展への出展を推薦したキュレーターの山峰潤也氏によるコメントも転載する(以下『TOPOS』(sign and room, 2019)より転載)。[きたむら・みか]

多層的に混じりあう位相 山峰潤也

喜多村が中学時代を過ごした長崎。そして、広島。この二つの街を定期的に通いながら撮りためられた風景。そこにはまがまがしい光が差し込む。その傍らには不穏な影が焼きついている。そう感じるのは、その土地の記憶のことを思ってしまうから―。土地の痛みに堆積する日常。そこに流れ込む光と影がレンズをぬけてフィルムを焼く。あまりに使い古された日本写真の枕詞だが、写真という和訳を当てられた言葉はPhotographyといい、Photoはギリシャ語で光を意味する。Photon(光子)という言葉は、その素粒子を指す。光の通過量の過多によって、フィルム上の銀粒子の感光具合いに濃淡が生まれ、それが図像そのものとなる。喜多村が訪れたこの場所で放たれた光の線は、比類なき力で街を焦土に変えながら、無数の影をその土地に焼きつけた。その濃淡がまだ人々の記憶に焼きついている。時は日常という言葉に姿を変えながらその土地に積もっていく。そして過去は無数の今に覆われながら薄らいでいき、不均質な堆積が生まれる。さまざまな時間が混濁した風景。その肌触りが写真の被膜にざらつきを与えていく。過去という彼岸を思いながら、テレビ越しの対岸を眺めているとき、それぞれの位相が交差する。そこから生まれる不協和が喜多村の写真には定着している。

◊

うずまる/北上奈生子 東川町(北海道)が主催する第十三回写真甲子園にて優勝。東松照明デジタルワークショップの一期生。キヤノンマーケティングジャパン第一回「SHINES」を2018年に受賞し、初の写真集『6チャンネル』を刊行した。出身である沖縄を中心に主にスナップの手法で制作している。『6チャンネル』は米軍基地周辺の電波が届く地域で拾われるTVやラジオ放送に由来する。フェンスでボーダーラインがくっきり引かれているのに、網目の隙間から漏れ出した電波が入り込んでくる。その違和感と、沖縄の日常に潜む違和感を重ね合わせたタイトルだ。89年生まれの北上の眼差しは、遡る世代にあった意味の強さとは異なる“したたかさ”を持っている。全体としての沖縄とそこに生きる自らと家族、そしていくつもの個の生を思いながら、改革と諦念のどちらにも目配りする。最新作の『うずまる』では、その二つの間の階調がより深さを増していき写真の一義的な意味は薄れてゆく。景色を見るたびに感動と寂しさが積み重ねられてゆくと本人は言う。目に見える現実や個人の感情はやがて埋もれていくだろう。一方で、埋もれたものは単に忘れ去られない。写真により凝固された景色は確実に地の層となってゆく。崩れたり、掘り起こしたときに不意に意味を持ってわれわれの前に現れる。[きたうえ・なおこ]

◊

study/伊丹豪 2022年2月にRONDADEから刊行された同名の限定写真集より抜粋して今月より3回にわたって紹介(写真集は出版社HPから購入が可能)。「極めて現実に近い複製は、最も現実から離れている何か」と本人が公言するように、カメラやソフトといった現代の光学的側面を重視し、技術的に高度に用いることで新しい写真の在り方を追求している。主な写真集である『this year’s model』(RONDADE, 2014)、『photocopy』(RONDADE, 2017)を通して、縦位置の構図や全面的なピントによる平面性を伊丹作品の特徴として印象付けるが、かえってそれが物の形状や都市(生活)の微細な違和感を際立たせ、人間の知覚と技術による現実の再現のズレを認識させる。徹底的とまで言える伊丹の態度は、たとえば書類の束をクリップでまとめるように写真をビス留めした『photocopy』における写真集の佇まいなど、伊丹の思想を増幅させる出版社とデザイナーの造本設計の協働からも見てとれる。近年では『ENTAILMENTS JOURNEY』(アニエスベー ギャラリー ブティック, 2019)の展示における、いわば “論理派写真家宣言” の試みが記憶に新しい。今作の『study』は過去同名のタイトルで出版されている。作家にとって制作過程の発露となっており、伊丹の最新の思考が垣間見れるものとなっている。[いたみ・ごう]

◊

展覧会記録写真展 /竹久直樹 1995年生まれの竹久直樹は、個展『スーサイドシート』(デカメロン, 2022)をはじめとした個人の作家活動およびグループ展『ディスディスプレイ』(CALM & PUNK GALLERY, 2021)、『power/point』(アキバタマビ21, 2022)では企画などを担う。作品制作、展覧会企画といった複数の立ち位置から、デジタルメディア普及以降の写真について、インスタレーションの形式を用いて発表している。連載作品として並ぶのは、仕事として請け負い、撮影しているという展覧会の記録写真。現代美術においては「インスタレーションビュー」とも呼ばれる。キャプションの会期を見てほしい。すでに終了している(いずれにせよ、いつか終了する)。現在では実際に見ることが叶わない展覧会の記録写真である。それゆえ、展覧会の空間が失われた後の記録写真は、「撮り方によっては如何様にも作品を歪めることができてしまう」ものになり得る。記録写真とは、撮影者である竹久が撮影したものであり、展覧会そのものとは別の何かである。それにも関わらず「展覧会の記録を、撮影者自身の作品としてではなく、“作家の作品”として残すのはどういうことなのか」と竹久は問う。この連載では(仮にでも)竹久の作品として示されるわけだが、無数のSNSのタイムライン上に、画面上に、記録写真としても存在し、残り続けていくだろう。そういった中で、これは誰の作品なのか、何を作品と呼ぶのか——展覧会の制度と構造、作者の所在、写真の実存を貫く問いが、記録写真にはある。[たけひさ・なおき]

◊

彼方への一歩/根間智子 写真のほか、絵画、硝子、映像など様々な手法による作品を発表している。それらに通底するのは支持体となるメディアの特性に着目し、自明なものとしての視覚の有り様や風景観を問うことである。たとえばそれは、根間がこれまで手掛けた写真作品である『Paradigm』(小舟舎, 2015)『Simulacre』(小舟舎, 2019)にも顕著にあらわれている。どちらも批評家の倉石信乃による論考(琉球新報, 2016.2.23 /2019.8.25)が提出されているため引用したい。『Paradigm』は写っているものがボケていたり、ブレていたりしつつも速度を感じさせるシャープなイメージが特徴的だが、「時に細かく、また激しくブレる根間の写真は、風景の同一性を慣習的に偽証してしまう眼と思考の怠惰を衝く」と氏が指摘するように、根間は、“ブレボケ”を主観性や情感といった衝動的な動機とは別に、“ブレボケ”の世界がここに在るのだ、と「事実として「証言」する」。かたや「起源を欠いた模像」を意味する『Simulacre』では、身近なものとしての風景が我々の目の前で解体される不穏に心が騒ぐが、息つく暇もなく「ついに写真は紙片とインクへとほどかれ、像=表象から素材=物質へと差し戻される」。『彼方への一歩』は2020〜23年にかけて撮影される新作だ。和名のタイトルや前二作と風景の用い方が異なる点で気にかかる。連載を通じて作家の意図が徐々に明らかになっていくだろう。[ねま・さとこ]

◊

O.A. -On Air /上続ことみ 大阪芸術大学芸術学部写真学科を卒業後、現在は同大学院博士課程にて人間の視野や視覚の欠損について研究と制作を行っている。上続の写真における動機は、見る≒記憶の関係にある。記憶は見る行為によって生まれたイメージを素材としていることに間違いないが、一方で、見た直後から経過のあらゆる過程で取捨選択されてゆく。一度定着されても、さらなる時間経過に耐える必要があるし、あるいは記憶違いといわれるような、長いあいだ記憶され続けることによる反作用として当初見たものと全く違うイメージが作られたりもする。人は記憶に頼って社会活動をしているが、この“不備”とも思えるような構造に影響されることで、ときに悲喜劇が起きていると思うともどかしい。この構造を科学的な解明ではなく、すべての発端であった、見ることを見返すことによって探求するのが上続の基本的姿勢のように思える。上続は、学部生時代に「O.A」、「O.A. -On Air-」の二作を発表している。ここでは「何かを見ているけれど、実は何も見ていないという感覚」を写真で捉えるという記憶の過程に逆らう試みをしている。前者では状況をそのままにストレートに捉えるように、後者では目を向けたかもしれない事柄に肉薄し記憶に訴えかける。本誌では後者の「O.A. -On Air-」を三回にわたって連載する。[うえつぐ・ことみ]

[随筆] 記念写真 before|after(一)/海老原祥子

本連載は2020年の8月から9月にかけて開催された『記念写真 before|after』展を再構成したものだ(展示後に新たに撮影された未発表作の公開も予定している)。2013年度のキヤノン写真新世紀で優秀賞を受賞した『記念写真』は海老原の代表作であり現在も制作が続けられている。コロナ禍に見舞われた観光地への再訪の記録を作家自身が綴る。

◊

観光地にある団体客用の撮影台に作家がビジネススーツ姿でひとり立ち、現地の撮影業者に撮影してもらった写真を購入する。ネガやデータは手元に残らず、撮影依頼から購入までの一連の流れと、渡された1枚の観光写真が作品となる。また、撮影はもちろんポーズも立ち位置、使うカメラやプリントする機材も全てカメラマンに任せるため、紙もプリントの大きさも一定ではない。

ほぼ同じ構図、衣装はビジネススーツで統一することを『規則』として始めた「記念写真」シリーズであるが、始まってから数年が経った今、コロナウイルスの拡大により安易な移動ができなくなった。

だからこそ、以前行った観光地に再度訪れた記録である。

◊

2020年7月16日(木)・快晴 千葉県「マザー牧場」

私が「記念写真」という作品を始めてから、12年後の2020年7月16日。その日はコロナの影響で車でしかその場所に入れなくなっていた。7月18日から通常営業が再開するとのことで「写真屋さんはきますか?」と聞いたら、通常営業なのでいると思いますよ、土日だけかもしれませんが。と、ドライブスルーの受付の人に返された。(元々駐車場のもぎりなのだろう。)

仕方がないので牧場へ入ることは諦め、車で5分のところにある「津多屋」へ。千葉県内で一番標高の高いところにあるうなぎ屋だ。

平日のランチ時間の後だったためか、店にはカップルが1組。うな重(竹)と肝串、地酒を一合を頼む。頼んでから目の前で焼き上げてくれるので、店主と思しき人が肝串、そして、うなぎを焼き場に置く。カップルがその瞬間を見逃すまいと席から乗り上げているのを真似て、うなぎが焼き上がるのを眺める。

そうしてしばらくすると、お吸い物、漬物、目の前の炭火で焼かれた肉厚のうなぎがテーブルを並ぶ。千葉の山合いでこういった食との出会いがあったのか。地酒はこっくりとした、山の酒であった。

津多屋

〒292-1155 千葉県君津市鹿野山199

(※2022年8月末 閉店)

2020年8月某日・快晴

再度マザー牧場へ向かう。平年より遅い梅雨明け兼、連日猛暑が続くがこの日も例に漏れずうだるような暑さである。通常営業が再開しており、どうやら盛況のようだ。牧場へ向かう家族連れを見かける。

以前と同じくチケットを買い牧場に入るが、当時撮った場所が見当たらない。

このままだと埒が明かないので案内所に行き、話を聞くと、

「昔はそこで記念写真を撮っていたが、施設のリニューアルがあってその場所で撮ることはなくなった。予約以外で今は撮っていない」

と返された。

そこで以前撮った写真を見せ、

「この写真の場所はどこかわかりますか?」

と聞くと、

今度は当時から働いていたとおぼしき方が出てきて

「向かって左前に見えているCAFEがあるでしょう?そこの手前、向かって右くらい…に(当時の)礎があったから、その中心に台が置いてあったと思います」

と返される。

新しくできたそのCAFEは今はオープンテラスになっており、席と席の間に立ち、写真を撮る。近くを通った家族連れが不審そうな目つきでこちらを見ている。

撮った写真を見る。確かに背景は似ているかもしれないが、ここが本当に以前撮った場所なのかわからない。しかしスタッフがそのように言うならきっとそうなのだろう。

◊

[展評] 田口和奈「A Quiet Sun」/打林俊

GINZA MAISON HERMÈS Le Forum

2022年6月17日-9月30日

アーティストによって収集されたファウンド・フォト

©Nacása & Partners Inc./ Courtesy of Fondation d’entreprise Hermès

「A Quiet Sun」展示風景 | 2022

©Nacása & Partners Inc./ Courtesy of Fondation d’entreprise Hermès

《エウリュディケーの眼 #43》| 2019-2022

©Nacása & Partners Inc./ Courtesy of Fondation d’entreprise Hermès

あべこべの脱構築、あるいは白い「ヴァールブルク図書館」

エレベーターでレンゾ・ピアノ設計の美しいガラスブロックでできた銀座エルメスの9階の「メゾンエルメス フォーラム」の会場に通されると、光が降り注ぐ真っ白な空間は、外光が壁に遮られて薄暗い。そこに白い陳列棚が置かれ、田口和奈(たぐち・かずな)が蒐集した不思議なファウンドフォトが並ぶ。写真は絵画複製写真で、人体が不思議なかたちで配置され、全体としてみれば髑髏の絵に見えるものなど、いわゆるトロンプ・ルイユ(だまし絵)で、16世紀イタリアの画家ジュゼッペ・アルチンボルドを想起させる。

空間の雰囲気自体が何かを連想させる気配を感じるのだが、まだこの段階ではその正体が掴めていない。エレベーターを降りたところで手渡されたリーフレットに目を通す。

田口の作品は、しばしば過去の美術作品の参照や、匿名のファウンドフォトや雑誌といった既存のイメージの応用を含みます。収集した過去のイメージから表象を読み取ろうとする身振りは、アビ・ヴァールブルク(1866-1929)の「ムネモシュネ・アトラス」からの影響も受けています。

(展覧会リーフレットより)

「ムネモシュネ・アトラス(Mnenosyne Atlas)」、記憶の神の地図とでも訳すことのできるこの思索は、ドイツ出身の美術史家アビ・ヴァールブルクが晩年に手がけていた未完の壮大な研究で、170×140センチほどと推定されるパネルにテーマごとにさまざまな美術品の複写をピンなどで貼り付けたものである。ヴァールブルクは、この手法で古代から20世紀までのイメージを貫く軸を見出そうとしていた。その数、ヴァールブルクが他界する段階で63パネルに971点の写真が貼りつけられているという。

それら63枚のパネルは複写写真として残されており、膨大な解説・改題を付した書籍として2012年にありな書房から刊行されている。同書序文の改題を執筆した伊藤博明によれば、この「ムネモシュネ・アトラス」の中心的テーマは古代からの占星術的伝統と、古代に端を発する美術作品中の人間の身振りを表す「情念定型」のふたつにあるという。

その研究とパネル制作は彼の膨大な蔵書によってハンブルクに作られたヴァールブルク文化科学図書館内で行われていたようだ。パネルは書棚の前に立てかけられ、ものによっては、書架に並ぶ本の背が写り込んでいるものがある。それらの写真の本質ではない書棚の断片的光景、それを覆い隠す黒いパネル、そしてそこに貼り付けられた無数のイメージ。あらためて『ムネモシュネ・アトラス』を開いてみて気がついたことだが、わたしが展覧会場で感じた何らかの連想は、それらのパネルの複写写真の雰囲気と田口の作品の間に存在する共通点であった。

本展はいくつかのシリーズとファウンドフォトから成り立っているが、その中心は、〈エウリュディケーの眼〉というシリーズによる。エウリュディケーはギリシャ神話のニンフで、毒蛇に足を噛まれて死んだのだが、冥界の神ハーデスとその妻ペルセポネに懇願し、冥府を抜け出すまで決して後ろを振り返らないという約束のもとに地上に戻ることを許されるが、冥界を抜け出す直前に振り返ったために連れ戻されてしまう。つまり、「決して許されざる深淵を見てしまった眼」ということになろう。

展示作品の多くは、田口自身が描いた絵や制作したオブジェを写真に撮ったものである。そこには、意図して田口の指が写っていたり、描いたものが洋服の値札のようにトレンチコートに吊るされたりしている。単に二次的な(つまり複写的な)表象ではなく、そこに「絵画の写真」と現実空間が一体化した重層性が意識されている。それは、まさに「ムネモシュネ・アトラス」の、意図せず映り込んだ本棚とパネルの関係を意識させよう。

そう考えると、色々な要素が「ムネモシュネ・アトラス」と対比を織り成しているように思えてくる。暗い空間に浮かび上がる真っ黒なパネルと陽光が降り注ぐ真っ白な空間にたっぷりとした間隔をとってかけられた作品群、映り込んでしまった本棚とあえて映し込まれた指やコート。インデックス性は写真の中の絵画にあることは明らかだ。しかし、本質はそれではなくその周囲にある。田口も、「ムネモシュネ・アトラス」のあの不意に映り込んだ本棚に、あれらの写真を資料ではなく美術作品として脱構築するインスピレーションを得たのではないだろうかと想像する欲望に駆られる。その、現実と認識させるよすがを見出してしまったことで、わたしたちは現実に引き戻される。

《エウリュディケーの眼 #5》| 2019-2022

©Nacása & Partners Inc./ Courtesy of Fondation d’entreprise Hermès

「A Quiet Sun」展示風景 | 2022

©Nacása & Partners Inc./ Courtesy of Fondation d’entreprise Hermès

しかし、静かな空間だ。わたしがラジオ番組「アフター6ジャンクション」で本展を紹介し、パーソナリティの日比麻音子さんが翌週に訪れたらしいが、銀座の中心地の人出と喧騒を忘れさせるなんと静謐な空間かと感想を述べていた。その翌週にわたしも再度訪れることになるが、その通りである。ヴァールブルク文化科学図書館は、ナチスドイツの台頭による危惧から1933年にハンブルクからロンドンに移転し、1944年にはロンドン大学に組み込まれて「ウォーバーグ研究所」となる。「ムネモシュネ・アトラス」の舞台となったハンブルクの図書館はもう存在しない。それなのに、わたしは印刷物を通して断片的にしか知っていないはずの雰囲気を、たしかにあの空間に感じたのだった。陰影が陽光に、冥界が現実に、本質が周囲へとまったくあべこべに脱構築されているのならば、わたしたちが立ち入ったのは、ハンブルクのヴァールブルク文化科学図書館だったというメタファーも、また成立し得るのではないだろうか。

◊