table of contents

- Album ↵

- TOPOS(二) /喜多村みか

- あわせ鏡(一)その時が来る前に /片岡利恵 [新連載]

- うずまる(三) /北上奈生子

- study (三) /伊丹豪 [最終回]

- 展覧会記録写真展(三) /竹久直樹

- 彼方への一歩(三) /根間智子

- O.A. -On Air(三) /上続ことみ [最終回]

- Paper 01 ↵

- [随筆] 記念写真 before|after (二) /海老原祥子

- [展評] 井上雄輔「WINDOWS」/打林俊

- Paper 02 ↵

- [評論] フラットネスをかき混ぜる🌪(四)認知負荷ゲームとしてのエキソニモ「Sliced (series)」(1) ──《A destroyed computer mouse, sliced》を見る体験を記述する👀✍️ /水野勝仁

Subscribe ✉️ Share 👏

Follow on Instagram Twitter

iiiiDは作品や論考を掲載する(ほぼ)月刊の写真ウェブマガジンです。

▷ 過去号はこちら

HANYODO 📚🛒

iiiiDが運営する通販です。 写真集や写真評論にまつわる書籍を販売しています。

植田正治作品集 河出書房新社 2016

金子隆一、飯沢耕太郎の監修による、写真家・植田正治の仕事を総覧することのできる決定版。本人の手によって、プリントやトリミングを変えて発表されてきた名作も多いため、本書は植田が生前に発表した雑誌の初出を基準として掲載。プリントやフィルムが無い写真は、雑誌をスキャニングすることで、展覧会やこれまで刊行されてきた写真集では見ることができなかった作品を数多く収録している…[商品ページ]

THE HISTORY OF JAPANESE PHOTOGRAPHY The Museum of Fine Arts, Houston 2003

ヒューストン美術館で2003年に開催された同名の展覧会のカタログ。日本写真に造詣が深いヒューストン美術館写真部門キュレーター・Anne Wilkes Tuckerを中心に、 Dana Friis-Hansen(オースティン美術館)、金子隆一(写真史家)、竹葉丈(名古屋市美術館)によって編纂された。19世紀半ばから2000年までの約150年の日本写真を包括的に解説。1848年から2000年までの日本写真にまつわる年譜や、主要な日本の写真雑誌の一覧など、資料性の高い1冊…[商品ページ]

荒木陽子全愛情集 港の人 2017

1990年に42歳で亡くなった荒木陽子。荒木経惟の写真集『センチメンタルな旅」(1971)をはじめ、写真家・荒木経惟にとって創作の源であった彼女が発表した、エッセイ、小説などすべての執筆作品をまとめた1冊…[商品ページ]

[随筆] 記念写真 before|after(二)/海老原祥子

本連載は2020年の8月から9月にかけて開催された『記念写真 before|after』展を再構成したものだ(展示後に新たに撮影された未発表作の公開も予定している)。2013年度のキヤノン写真新世紀で優秀賞を受賞した『記念写真』は海老原の代表作であり現在も制作が続けられている。コロナ禍に見舞われた観光地への再訪の記録を作家自身が綴る。

◊

観光地にある団体客用の撮影台に作家がビジネススーツ姿でひとり立ち、現地の撮影業者に撮影してもらった写真を購入する。ネガやデータは手元に残らず、撮影依頼から購入までの一連の流れと、渡された1枚の観光写真が作品となる。また、撮影はもちろんポーズも立ち位置、使うカメラやプリントする機材も全てカメラマンに任せるため、紙もプリントの大きさも一定ではない。 ほぼ同じ構図、衣装はビジネススーツで統一することを『規則』として始めた「記念写真」シリーズであるが、始まってから数年が経った今、コロナウイルスの拡大により安易な移動ができなくなった。

だからこそ、以前行った観光地に再度訪れた記録である。

◊

2020年11月21日(土)・晴れ

宮崎県北部にある高千穂峡で「記念写真」を撮ったのは2016年の夏。

高千穂が日本神話の地名であることは知っていたが、関東在住に加えて運転免許を持っていない私にとって、LCCが就航しているものの、車移動が基本の宮崎県に行くこと自体ハードルが高い。それでも「記念写真」をやっていると知ればなんとしてでも行きたく、車の運転ができる友人を誘って行ったのだった。

それから数年して高千穂に行ったという別の友人から、

「高千穂で『記念写真』を撮っていたでしょ。一緒に映っていた『鬼』、亡くなったらしいよ」

と聞いて以来、いつか、その真偽を確かめたいと思っていたのだ。

この日は3連休の初日。コロナの感染者数が落ち着いていたこと、Go toキャンペーンが始まったこともあり、どこも駐車場は満車。中心エリアから少し離れた駐車場にとめ、「記念写真」を撮った場所へ。4年前に来た時と変わらない景色が広がる。

2016年に行った際の高千穂峡

撮影したとおぼしき場所に到着するが、写真屋が常駐しているどころか、看板も置いていない。

数年前、友人が行った時には写真屋がいたと聞いている。ここもコロナの影響か……と周りを見渡すと、脇の方に放置されている看板と、朽ちた木製の台を発見した。

無造作に置かれている看板。周囲の人たちは誰も気にしていないようだった。

予約営業なのか、あるいは撤退しているのか。こんな時は、長く働いていそうな人に話を聞くのが早い。あくまで個人の主観だが、土産屋の店員は入れ替わりが早い上、写真屋と提携していないと状況を知らないこともあるため、近くの駐車場で誘導している男性に、撮影した「記念写真」を見せながら話を聞く。

「4年前、記念写真を撮ってもらったのですが、その後友人から『鬼』が亡くなったと聞きましたが本当ですか?」

「『鬼』?あぁ、この方ね。数年前にご病気で亡くなられました。まだ50代でね。私よりも2つ下くらいだったかな」

やはり『鬼』は亡くなっていた。続けて、写真屋のことを聞く。

「現在は団体写真の写真屋は常駐していないのでしょうか」

「私は駐車場にいるだけだから詳しくはわからないけど、常駐どころかだいぶ前から撮影していないと思うよ」

「でも看板はあるんですよね、動かして撮影しても大丈夫ですか?」

「こっそりやったら?私は聞かなかったことにするから」

「ところでとても混んでいますが、コロナ禍の時はどうでしたか?」

「しばらく閉鎖していたよ。2019年はずっと、今年(2020年)のゴールデンウィーク中もね。その後徐々に落ち着いてきたときには開けたけど、初めはお客さん来なかったね。Go toキャンペーンになってから一気に人手が増えました。ここは元々人が多くて、特に休日だと朝一で駐車場が満車になるんですよ」

撮影の前に、ご当地マグネットを求めて観光協会直営のお土産屋に立ち寄る。目当てのものを見つけて会計を済ませた後、レジにいた女性に写真を見せながら先ほどと同じ話を聞いてみる。

購入したご当地マグネット

購入したご当地マグネット

「以前、高千穂で記念写真を撮ってもらったことがあるのですが、『鬼』のかたが亡くなられたと聞きました」

「『鬼』?」

「私と一緒に映っている『鬼』の……」

「この方は『鬼』ではなく、『神様』ですよ」

言われてみれば、確かにそうだ。そもそも『古事記』に「鬼」が出てこないのに、ここで『鬼』と撮影するのはおかしいじゃないか。そういえば、先ほど駐車場にいた男性も私が『鬼』と言った瞬間、首をかしげていたような……。

「『神様』でしたか!失礼いたしました!本当に神様になってしまったということですね。何年くらいこちらにいらっしゃったのでしょうか?」

「あの方はそんなに長くなかったよ。5,6年くらいかな。」

「二代目ということですか?」

「昔から色々な『神様』がいらっしゃいました。撮影の時、舞を舞われた『神様』もいらっしゃったんですよ。今はもういませんけどね」

「記念写真自体いまはやっていないのでしょうか?」

「もう2年くらいやっていないと思いますよ」

「それで『神様』もご不在ということなんですね」

「そう」

「でも看板と台が置いてありました。撮影をするのに動かしても大丈夫でしょうか?」

「写真屋さんが置いて行ったのかな。今はまったく使ってないし、元の場所に戻すなら問題ないと思うよ」

朽ちた台まで動かすとさすがに周囲に怪しまれると考え、看板のみを動かし、『神様』の位置をあけて記念写真を撮る。

4年ぶりに高千穂に行ったら『神』が死んでいた。そして今も不在のままだ。

鳥刺しを食べるため、高千穂から都城へ向かう。東九州自動車道を使って約2時間半。関東で鶏の生食はとてもじゃないけど食べられないのでね。

「ふれあいの里 駅前店」

〒885-0023 宮崎県都城市栄町8-14 1階

◊

[展評] 井上雄輔「WINDOWS」/打林俊

Alt_Medium

2022年9月16日-9月28日

©YUSUKE INOUE / Alt_Medium

©YUSUKE INOUE / Alt_Medium

洗練されたプラットフォームが与える驚きの断面

なにかを集めるというのは、人間の原理的な嗜好のひとつといっていい。コレクションにおいて重要なことはなにかと考えてみると、そのひとつとしてまず思い浮かぶのが、一定の形式にのっとっているということだろう。ジャンルにしても、形や大きさにしても、それは収集活動を進める上での重要な美学的指標だ。

写真家たちがモチーフをカメラで“コレクション”するような手法もまた、古くから写真表現に適応されてきた。つまり、ある一定のルールのもとで被写体を撮影していくという方法である。古くは形質人類学的な調査のために人間の身体を同じ大きさや角度で標本的に撮影していた例があるが、やはりなんといっても、写真表現でこれを用いた著名な作といえば、ベルント&ヒラ・ベッヒャー夫妻の作品群にほかならない。

ベッヒャー夫妻は取水塔やサイロなどを“無名の彫刻”と位置づけ、それらを画面内で同じ大きさやフォルムになるように撮影し続けていった。こうした仕事は「タイポロジー」とよばれる手法として確立し、後世の写真家たちに大きな影響を与えていく。厳密に同じ手法を用いたものからその方法論を脱構築したものなど、ベッヒャー夫妻が評価を受け出した1970年代以降、さまざまな作品が生み出されている。

井上雄輔(いのうえ・ゆうすけ)の仕事を見ていると、彼もまたタイポロジーに魅せられ、その方法を完膚なきまでに脱構築しようとしている写真家だといいたくなる。

高速道路を走るコンテナトレーラーのコンテナ部分だけを真横から写した、〈CONTAINERS〉や、一枚一枚、一見するとまったく異なる風景なのにそれぞれの写真の中に僅かなずれもなく同じ位置・大きさで駐車禁止の標識が写されている〈NO PARKING〉などは、タイポロジーを取り入れながらも大胆に再解釈したシリーズである。今回発表された新作〈WINDOWS〉もまた、この手法をもちいながら窓に映り込んだ風景を「コレクション」していったものだ。

タイポロジーを用いて作品を作る場合、画面内に同じ形式でモチーフを写す必要があるゆえに、撮影環境や条件が揃う場所を見つけるにはかなりの根気が必要になってくる。実際、本シリーズは進行中で現在約30点あるというが、その制作期間は7年を超え、モチーフを見出せても様式通りに撮影できる環境にないために諦めることもしばしばだという。

アビ・ヴァールブルクなど、多くの芸術家や美術史家たちに愛されてきた「親愛なる神は細部に宿る」という格言があるが、タイポロジーともなれば、まさにそれを徹頭徹尾守り通さなければならない。タイポロジーは厳格な画面構成であるからこそコレクションとして成立し、同時に、同じ様式であるからこそ細部の差異を比較して愉しむことのできる表現手法である。モチーフの大きさが一定でなかったり、縦横の線が歪んでいたりすると、とたんにそればかりが目に付くこともあり、容易な方法論のようであるが写真家にとってはかなりの技量が必要な手法でもある。ましてや、窓のように真四角なモチーフであればなおさらだ。

その過酷な神経戦とさえいえるような制作過程を経てきた作品たちは、なにをわたしたちに見せてくれるのだろうか?

©YUSUKE INOUE / Alt_Medium

©YUSUKE INOUE / Alt_Medium

©YUSUKE INOUE / Alt_Medium

会場となる小さなギャラリーに入ると、10点ほどの作品が整然と並ぶ。作品を見ていくと、画面はすべて横位置で、短辺に窓が3に対して上下の余白が1という1:3:1の画面構成が厳密に貫かれている。窓に映るのは反対側、つまり撮影する井上の側の景色を反映しているのだが、それらはどれも不思議な抽象画のようである。なかには反射と同時にうっすらと窓の奥が透けて重なっているものもあり、1枚の窓でも左右でまったくちがった景色を見せているものもある。作品は薄いアルミ板に裏打ちされ、額装などはせずに壁にかけられているが、写真中の窓以外の部分にあたる外壁がまるでマット(写真や版画などの作品を保護するための厚紙でつくられた窓など)のように見えてくる。厳格な具象表現を貫いた先に現れてくるのが抽象画であり、あるいはマット装された写真のようにも見えるトロンプ・ルイユ(だまし絵)だというのは、不思議な視覚体験である。

井上は本作のステートメントの冒頭で「人間の目というのはいい加減だ」と述べている。だが、そのいい加減さが窓であり同時に鏡、マットのようで外壁といったような、豊かな見立てやポリフォニーを生み出すことを、作家は確信犯的に熟知しているようにも思える。

トーマス・シュトゥルートの〈パラダイス〉や澤田知子の一連の作品などのように、現代写真でもさまざまな角度からタイポロジーの手法を脱構築した写真作品は少なくない。冒頭にも述べたように、タイポロジーはそもそも形質人類学的調査に用いられた写真にまで遡ることが可能だし、澤田の作品などは比較文化的な要素も包摂している。いずれも、タイポロジーという理論的に極度に研ぎ澄まされた明快な表現のプラットフォームに独自のテーマが重ねられた重層的な表現であるからこそ、わたしたちに驚きを与え続けるのだろう。

おそらく、井上も、見る人を驚かせるような表現を、まだまだ温めているに違いない。

◊

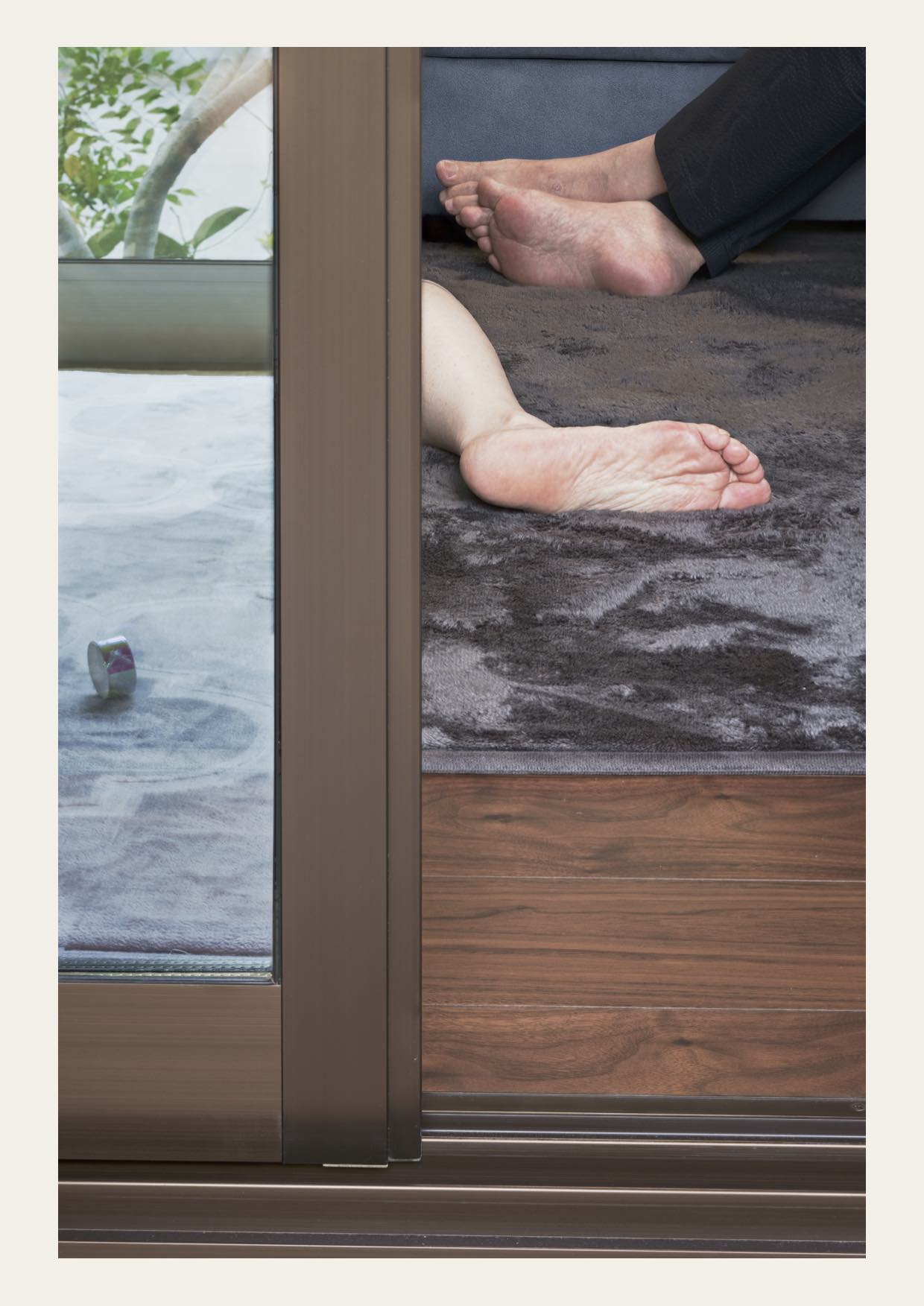

あわせ鏡(一)

その時が来る前に / 片岡利恵

その時が来る前に

仕事で人の最期を看取ることがある。

仕事をはじめたばかりの頃は、よく泣いた。

家族や友人でもないのに。

今は泣かない。

でも泣かなくなった事は慣れではない。

人が最期を迎える時、体におこる変化がある。

そろそろもう逝くよ。

みんなでお見送りしてね。みんなそばにいてね。

そう私は解釈している。

体の湿っぽさとか、色艶とか。

熱さや冷たさ、脈の強さとか。

呼吸のリズムとか、まつ毛の動きとか。

ヨダレや涙や匂いとか…。

たった一つも見逃してなるものかと思っている。

◊

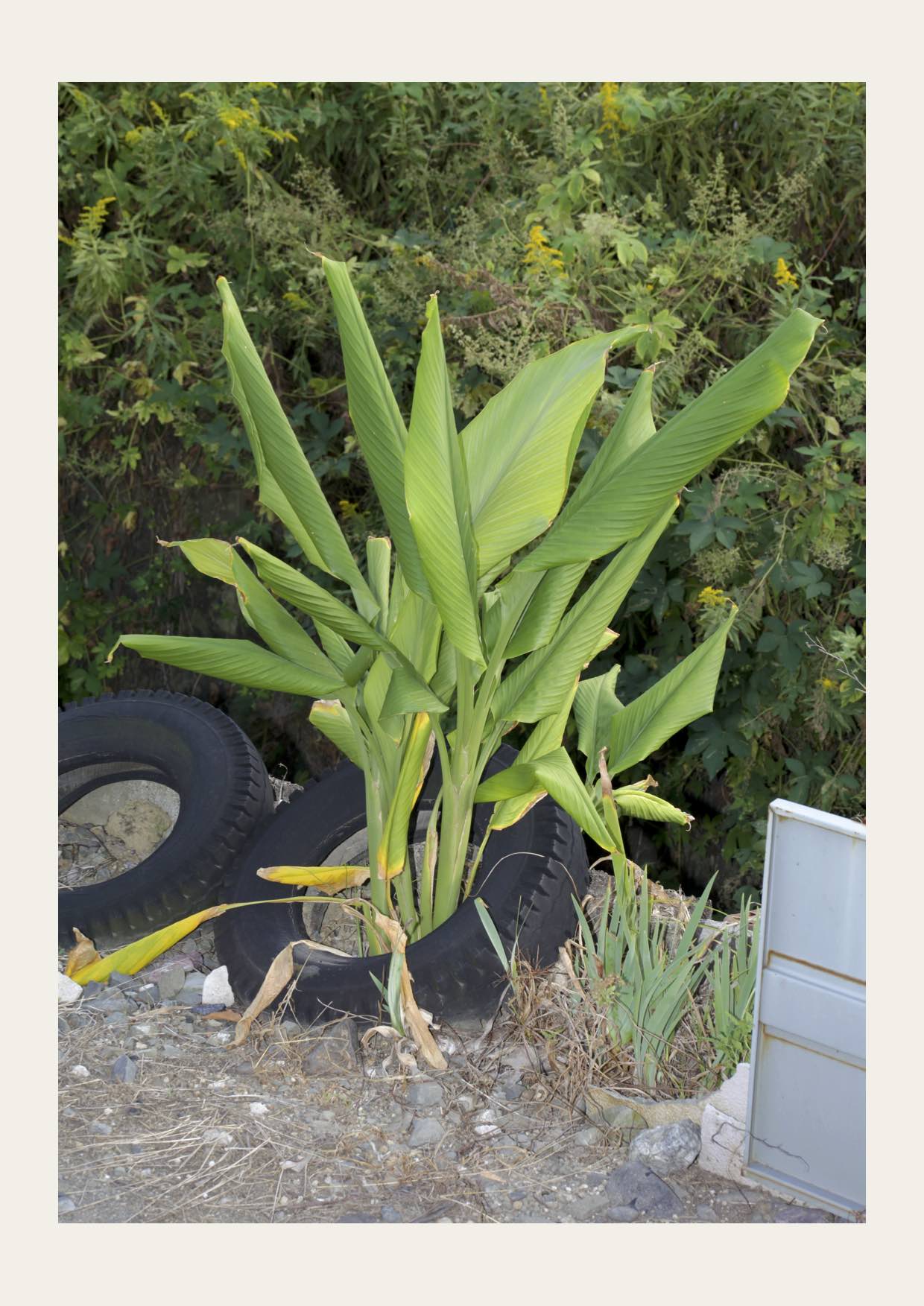

うずまる(三)/ 北上奈生子

◊

study(三) /伊丹豪

◊

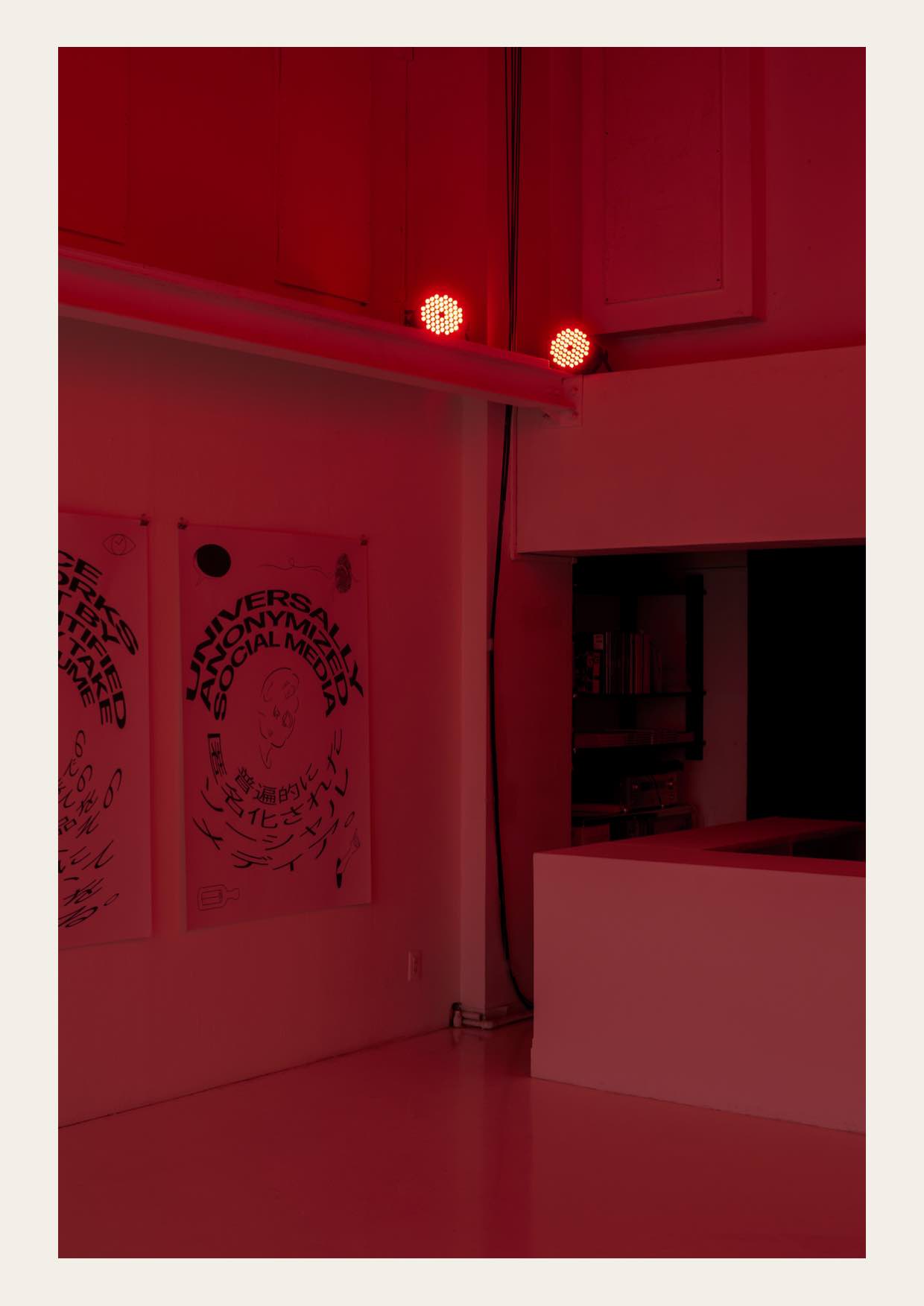

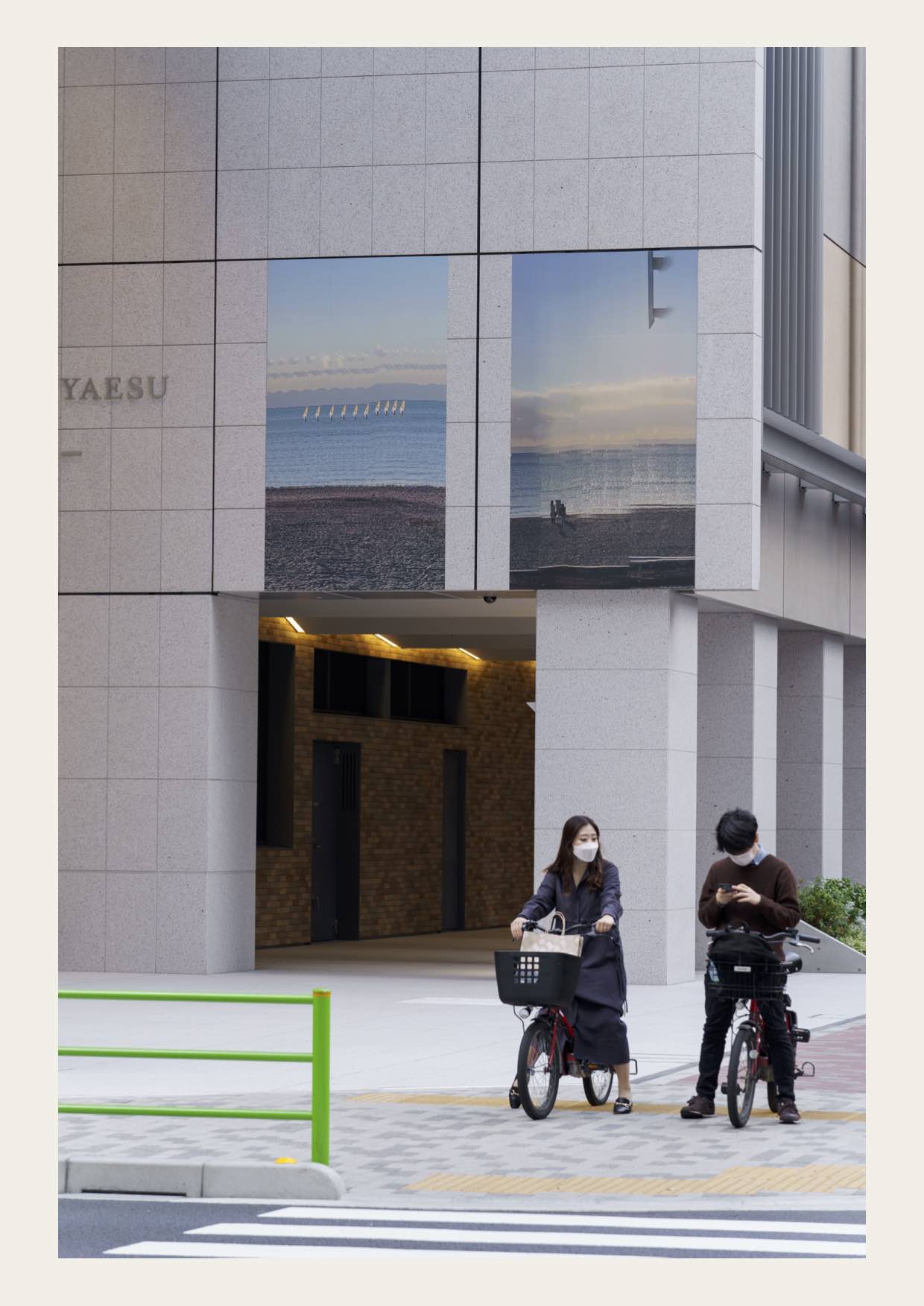

展覧会記録写真展(三) /竹久直樹

On Burning Mirrors Exhibition in CALM & PUNK GALLERY ©Jonathan Zawada

Jonathan Zawada 「On Burning Mirrors」

2022年10月5日-10月23日

於: CALM & PUNK GALLERY(東京都港区西麻布1-15-15 浅井ビル1F)

「T3 PHOTO FESTIVAL TOKYO」 松田瑞季作品

2022年10月1日-10月30日

於: 東京駅周辺

(松田瑞季作品: 東京都中央区八重洲2丁目2−1

東京ミッドタウン八重洲 城東小学校側・外壁)

◊

彼方への一歩(三) /根間智子

◊

O.A. -On Air(三) /上続ことみ

Commentary

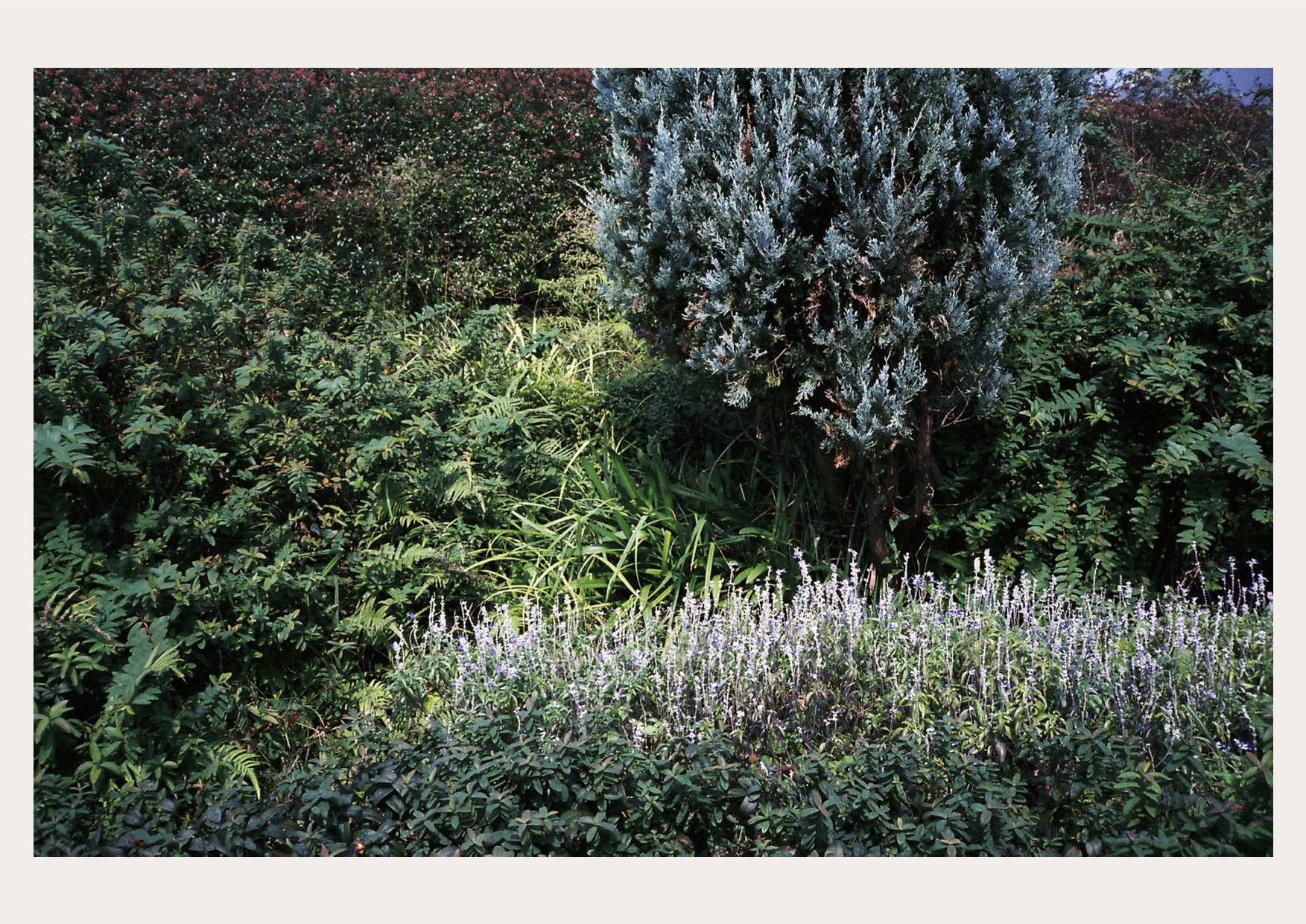

TOPOS/喜多村みか 長崎と広島を舞台に撮影された本作は2019年に上野の森美術館で開催されたVOCA展に出展され大原美術館賞を受賞した。その後各地への巡回展を経て現在も制作が続けられている。長崎と広島という場所性や2つの都市の被写体を並置する手法から原爆や戦争との関連は明らかだが、“遠くのどこかを見つめる行為”として想いを巡らせたことが作品へと結実したと作家がいうように、記録をこえた、様々な主体による過去と現在、未来といった時間軸の重層が交差し発露する場所としての両都市が写されることが『TOPOS』の特徴に思われる。本誌では新作を交えながら連載。以下にVOCA展への出展を推薦したキュレーターの山峰潤也氏によるコメントも転載する(以下『TOPOS』(sign and room, 2019)より転載)。[きたむら・みか]

多層的に混じりあう位相 山峰潤也

喜多村が中学時代を過ごした長崎。そして、広島。この二つの街を定期的に通いながら撮りためられた風景。そこにはまがまがしい光が差し込む。その傍らには不穏な影が焼きついている。そう感じるのは、その土地の記憶のことを思ってしまうから―。土地の痛みに堆積する日常。そこに流れ込む光と影がレンズをぬけてフィルムを焼く。あまりに使い古された日本写真の枕詞だが、写真という和訳を当てられた言葉はPhotographyといい、Photoはギリシャ語で光を意味する。Photon(光子)という言葉は、その素粒子を指す。光の通過量の過多によって、フィルム上の銀粒子の感光具合いに濃淡が生まれ、それが図像そのものとなる。喜多村が訪れたこの場所で放たれた光の線は、比類なき力で街を焦土に変えながら、無数の影をその土地に焼きつけた。その濃淡がまだ人々の記憶に焼きついている。時は日常という言葉に姿を変えながらその土地に積もっていく。そして過去は無数の今に覆われながら薄らいでいき、不均質な堆積が生まれる。さまざまな時間が混濁した風景。その肌触りが写真の被膜にざらつきを与えていく。過去という彼岸を思いながら、テレビ越しの対岸を眺めているとき、それぞれの位相が交差する。そこから生まれる不協和が喜多村の写真には定着している。

◊

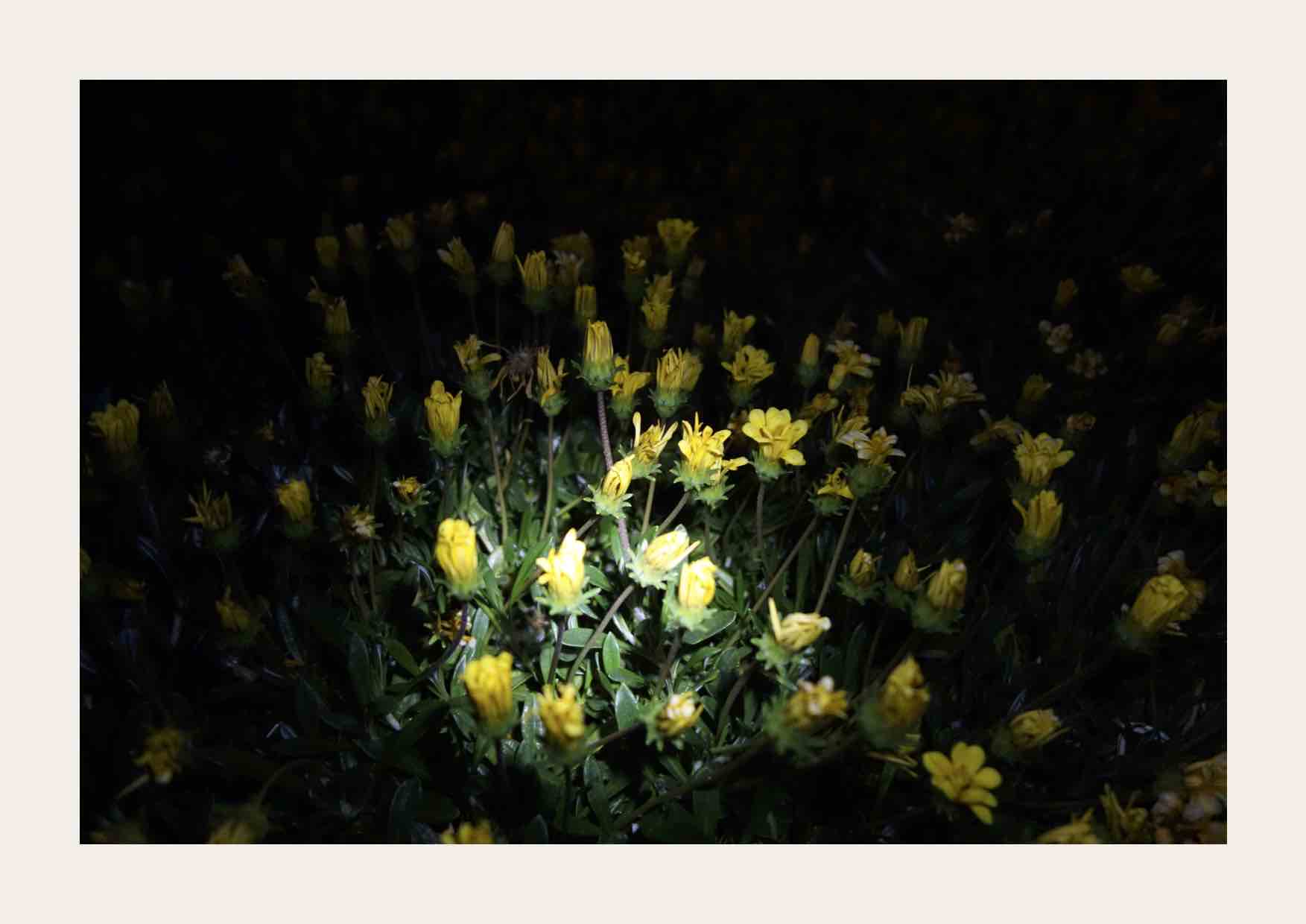

あわせ鏡(一)その時が来る前に /片岡利恵 片岡作品の花をみることは、色や形を愛でたり、生の儚さを慈しむような類の鑑賞とは遠いように思う。みる者は、生生しさにツンと鼻を刺されるような、作家が眼差す花に圧せられる経験を伴うことになるだろう。看護師として勤務しながら制作を行う片岡は、一貫して花の撮影を続けてきた。とくに緩和ケア病棟で働いた経験は、来たる死を待つ患者と多くを過ごす特別な時間だったという。そこから生まれる強い感情を花に投影する、と本人がいうように、花には、作家自身が吐露できなかった思いや、あらわせずした表情、口に出せなかった言葉が少なからず託されている。ただし作家の表現は、きわめて自制的である。近接したり、フラッシュを焚く行為も、接触の仕方を慎重に調整する、さするような手つきで行われている。このような作家の振る舞いや片岡作品の花に対して、仮に死生の精神を見出すことができるならば、どのようなものだろう。確実にいえることは、きわめて実践的な手つきで、触れる手と眼をもって他者といたみをわかつことにもとづかれるということだ。そしてそれは、座視的で帰結し得ない論理を導く学よりも、生きることの実の道理を説きながら、われわれを癒すだろう。片岡はこれまで関西を中心に発表をしてきたが、今月(11月)に東京で展示を開催する。個展『あわせ鏡』(2022年11月14日〜11月20日・Place M) ↵ では、これまでの発表作、『その時が来る前に』、『Pain control』、『腐葉土』、『ピラカンサ』、『逝く先』を総覧することができる。本誌ではこれら5つのタイトルを一つずつ連載する。片岡は本展を自らの節目としたいと述べている。以降、どのような“花”が写しだされていくだろうか。[かたおか・りえ]

◊

うずまる/北上奈生子 東川町(北海道)が主催する第十三回写真甲子園にて優勝。東松照明デジタルワークショップの一期生。キヤノンマーケティングジャパン第一回「SHINES」を2018年に受賞し、初の写真集『6チャンネル』を刊行した。出身である沖縄を中心に主にスナップの手法で制作している。『6チャンネル』は米軍基地周辺の電波が届く地域で拾われるTVやラジオ放送に由来する。フェンスでボーダーラインがくっきり引かれているのに、網目の隙間から漏れ出した電波が入り込んでくる。その違和感と、沖縄の日常に潜む違和感を重ね合わせたタイトルだ。89年生まれの北上の眼差しは、遡る世代にあった意味の強さとは異なる“したたかさ”を持っている。全体としての沖縄とそこに生きる自らと家族、そしていくつもの個の生を思いながら、改革と諦念のどちらにも目配りする。最新作の『うずまる』では、その二つの間の階調がより深さを増していき写真の一義的な意味は薄れてゆく。景色を見るたびに感動と寂しさが積み重ねられてゆくと本人は言う。目に見える現実や個人の感情はやがて埋もれていくだろう。一方で、埋もれたものは単に忘れ去られない。写真により凝固された景色は確実に地の層となってゆく。崩れたり、掘り起こしたときに不意に意味を持ってわれわれの前に現れる。[きたうえ・なおこ]

◊

study/伊丹豪 2022年2月にRONDADEから刊行された同名の限定写真集より抜粋して今月より3回にわたって紹介(写真集は出版社HPから購入が可能)。「極めて現実に近い複製は、最も現実から離れている何か」と本人が公言するように、カメラやソフトといった現代の光学的側面を重視し、技術的に高度に用いることで新しい写真の在り方を追求している。主な写真集である『this year’s model』(RONDADE, 2014)、『photocopy』(RONDADE, 2017)を通して、縦位置の構図や全面的なピントによる平面性を伊丹作品の特徴として印象付けるが、かえってそれが物の形状や都市(生活)の微細な違和感を際立たせ、人間の知覚と技術による現実の再現のズレを認識させる。徹底的とまで言える伊丹の態度は、たとえば書類の束をクリップでまとめるように写真をビス留めした『photocopy』における写真集の佇まいなど、伊丹の思想を増幅させる出版社とデザイナーの造本設計の協働からも見てとれる。近年では『ENTAILMENTS JOURNEY』(アニエスベー ギャラリー ブティック, 2019)の展示における、いわば “論理派写真家宣言” の試みが記憶に新しい。今作の『study』は過去同名のタイトルで出版されている。作家にとって制作過程の発露となっており、伊丹の最新の思考が垣間見れるものとなっている。[いたみ・ごう]

◊

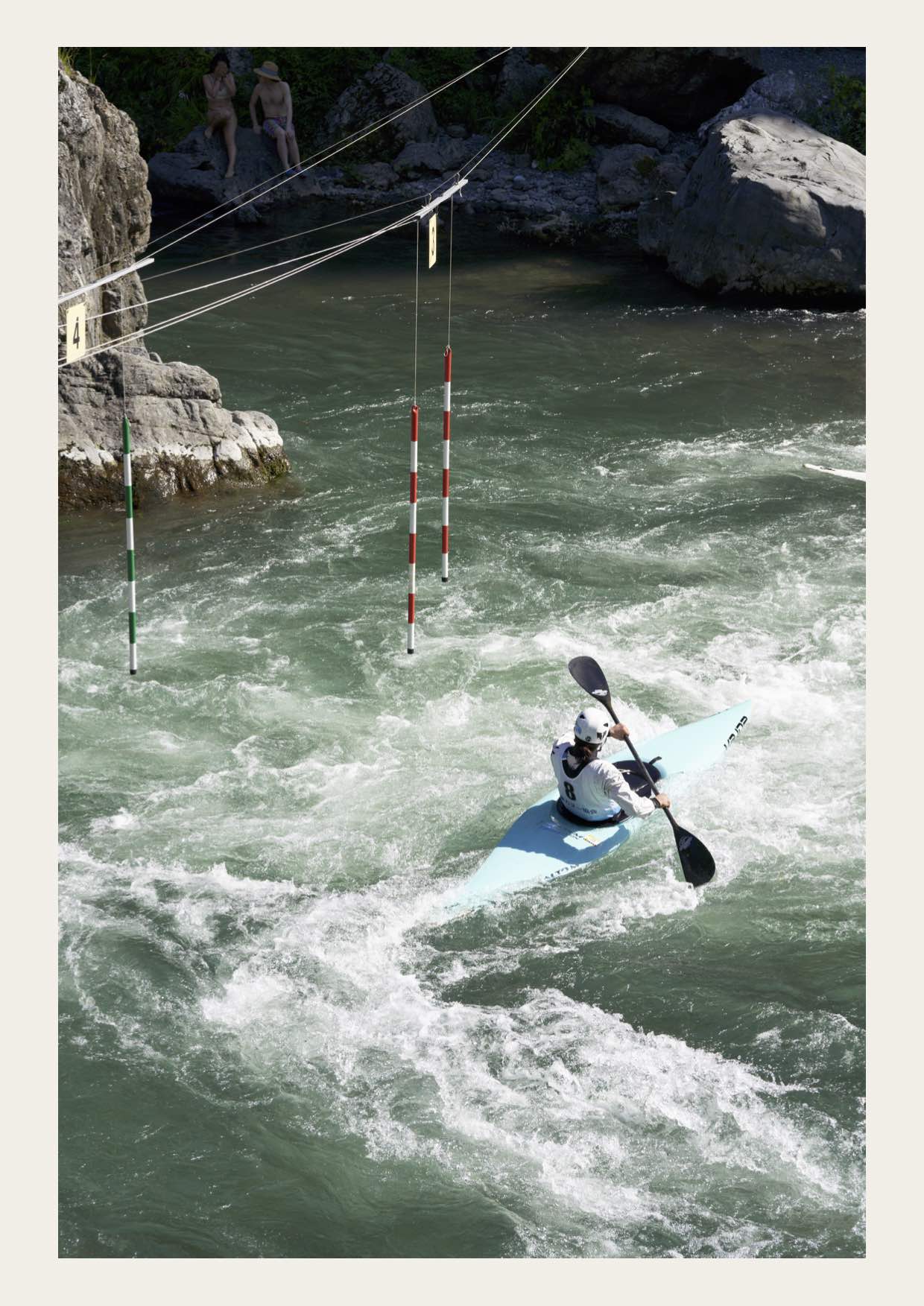

展覧会記録写真展 /竹久直樹 1995年生まれの竹久直樹は、個展『スーサイドシート』(デカメロン, 2022)をはじめとした個人の作家活動およびグループ展『ディスディスプレイ』(CALM & PUNK GALLERY, 2021)、『power/point』(アキバタマビ21, 2022)では企画などを担う。作品制作、展覧会企画といった複数の立ち位置から、デジタルメディア普及以降の写真について、インスタレーションの形式を用いて発表している。連載作品として並ぶのは、仕事として請け負い、撮影しているという展覧会の記録写真。現代美術においては「インスタレーションビュー」とも呼ばれる。キャプションの会期を見てほしい。すでに終了している(いずれにせよ、いつか終了する)。現在では実際に見ることが叶わない展覧会の記録写真である。それゆえ、展覧会の空間が失われた後の記録写真は、「撮り方によっては如何様にも作品を歪めることができてしまう」ものになり得る。記録写真とは、撮影者である竹久が撮影したものであり、展覧会そのものとは別の何かである。それにも関わらず「展覧会の記録を、撮影者自身の作品としてではなく、“作家の作品”として残すのはどういうことなのか」と竹久は問う。この連載では(仮にでも)竹久の作品として示されるわけだが、無数のSNSのタイムライン上に、画面上に、記録写真としても存在し、残り続けていくだろう。そういった中で、これは誰の作品なのか、何を作品と呼ぶのか——展覧会の制度と構造、作者の所在、写真の実存を貫く問いが、記録写真にはある。[たけひさ・なおき]

◊

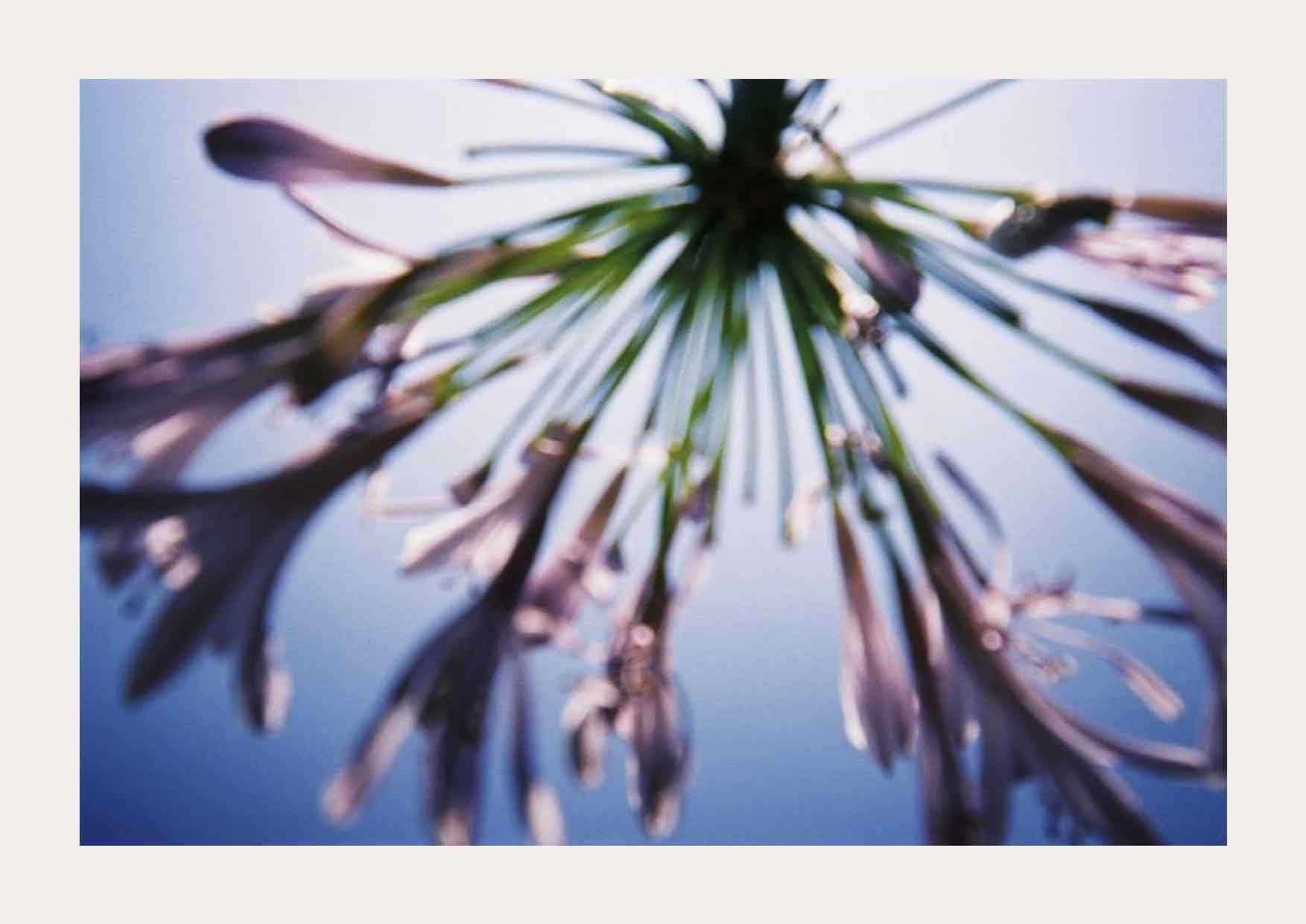

彼方への一歩/根間智子 写真のほか、絵画、硝子、映像など様々な手法による作品を発表している。それらに通底するのは支持体となるメディアの特性に着目し、自明なものとしての視覚の有り様や風景観を問うことである。たとえばそれは、根間がこれまで手掛けた写真作品である『Paradigm』(小舟舎, 2015)『Simulacre』(小舟舎, 2019)にも顕著にあらわれている。どちらも批評家の倉石信乃による論考(琉球新報, 2016.2.23 /2019.8.25)が提出されているため引用したい。『Paradigm』は写っているものがボケていたり、ブレていたりしつつも速度を感じさせるシャープなイメージが特徴的だが、「時に細かく、また激しくブレる根間の写真は、風景の同一性を慣習的に偽証してしまう眼と思考の怠惰を衝く」と氏が指摘するように、根間は、“ブレボケ”を主観性や情感といった衝動的な動機とは別に、“ブレボケ”の世界がここに在るのだ、と「事実として「証言」する」。かたや「起源を欠いた模像」を意味する『Simulacre』では、身近なものとしての風景が我々の目の前で解体される不穏に心が騒ぐが、息つく暇もなく「ついに写真は紙片とインクへとほどかれ、像=表象から素材=物質へと差し戻される」。『彼方への一歩』は2020〜23年にかけて撮影される新作だ。和名のタイトルや前二作と風景の用い方が異なる点で気にかかる。連載を通じて作家の意図が徐々に明らかになっていくだろう。[ねま・さとこ]

◊

O.A. -On Air /上続ことみ 大阪芸術大学芸術学部写真学科を卒業後、現在は同大学院博士課程にて人間の視野や視覚の欠損について研究と制作を行っている。上続の写真における動機は、見る≒記憶の関係にある。記憶は見る行為によって生まれたイメージを素材としていることに間違いないが、一方で、見た直後から経過のあらゆる過程で取捨選択されてゆく。一度定着されても、さらなる時間経過に耐える必要があるし、あるいは記憶違いといわれるような、長いあいだ記憶され続けることによる反作用として当初見たものと全く違うイメージが作られたりもする。人は記憶に頼って社会活動をしているが、この“不備”とも思えるような構造に影響されることで、ときに悲喜劇が起きていると思うともどかしい。この構造を科学的な解明ではなく、すべての発端であった、見ることを見返すことによって探求するのが上続の基本的姿勢のように思える。上続は、学部生時代に「O.A」、「O.A. -On Air-」の二作を発表している。ここでは「何かを見ているけれど、実は何も見ていないという感覚」を写真で捉えるという記憶の過程に逆らう試みをしている。前者では状況をそのままにストレートに捉えるように、後者では目を向けたかもしれない事柄に肉薄し記憶に訴えかける。本誌では後者の「O.A. -On Air-」を三回にわたって連載する。[うえつぐ・ことみ]

[評論] フラットネスをかき混ぜる(四)

認知負荷ゲームとしてのエキソニモ「Sliced (series)」(1)

──《A destroyed computer mouse, sliced》

を見る体験を記述する 👀✍️ /水野勝仁

ヒトの認識の更新という視点からメディアアートやインターネット上の表現を研究する著者が、Photoshopを用いた大胆な加工の痕跡を作品に残すことで知られる写真家のルーカス・ブレイロックによる「すべてそれらのフラットネス(=平坦さ・単調さ)のために〔for all their flatness〕」を手引きに、コンピュータと結びついたカメラによってもたらされる画像としての写真を考察する。機械の「眼」によって三次元空間を二次元平面へと変換する写真が、色情報であるピクセルの組み合わせとしてディスプレイ(画面)に提示されたとき、写真は非意識レベルでヒトの認識を制御する「情報源」として存在するようになる。

連鎖一覧

(一)二次元平面でも三次元空間でもないフラットネス🚥

(二)二次元平面と三次元空間とが現象として立ち上がらないパターンを示す「写真」🌫

(三)次元が膨張収縮する現象的フラットネスをつくるAR体験📖🔁📱

◊

これまでの連載でブレイロックが書く「写真のフラットネス」について考えてきた。その結果、「写真のフラットネス」とは三次元の世界を二次元に変換するフィルムや印画紙のような物質を指すのではなく、二次元の表象から三次元のリアリティを立ち上げる主観的現象でもなく、モノ以前に根源的情報があるとした世界観が前提になるが、根源的情報を一つのフレームで切り出した「情報のフラットネス」と言えるものであった。「情報のフラットネス」は、主にディスプレイ装置に敷き詰められたピクセルの集合で構成される「物質的フラットネス」によって根源的情報から切り出されて、ヒトに伝えられる。そして、ヒトが「情報のフラットネス」を意味のあるメッセージとして受け取ると、ヒトと世界とのインターフェイスである意識内で、ヒトが世界に対して持つ適応度に応じた「現象的フラットネス」が立ち現れ、ある表象が視界に展開される。

デジタル以前の写真は、主に三次元空間を二次元平面に変換したメッセージが紙という物質的フラットネスにプリントされていた。ヒトは写真を見て、自らが備えている次元の復元に最適化したコードを用いて、現象的フラットネスに三次元空間を立ち上げる。しかし、デジタル写真以後の「写真」はブレイロックの作品が示すように、ヒトがまだ適応できていない色情報の組み合わせを微細化したピクセルによって表現し、次元の変換に制限されない情報のフラットネスのレパートリーをつくり始めている。このような状況において、物理世界に対しての適応度を高めるためにヒトが構築してきた二次元と三次元の変換という幾何学的コードから逸脱して、ピクセル操作によって生み出される多様な色情報の組み合わせをメッセージとして読み取るためのコードを考える必要が出てきている。

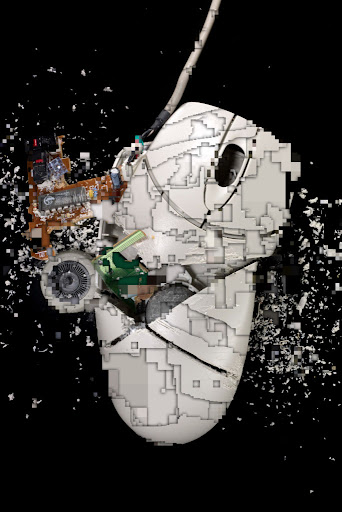

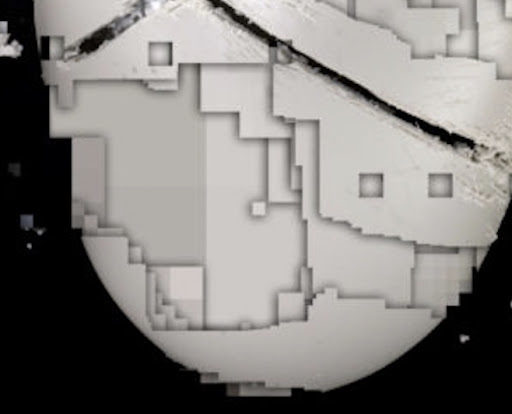

これから3回ほどエキソニモの「Sliced (series)」 (2020) ↵ 」を取り上げ、「解像度」をキーワードにして、「写真」の読み取りのコードを考えていきたい。今回は《A destroyed computer mouse, sliced》(2020)を見た私の体験を記述することで、次回以降の考察を進めていく準備をしていきたい。

エキソニモ《A destroyed computer mouse, sliced》2020

《A destroyed computer mouse, sliced》を見る。破壊されたマウスがあるのを見る。真ん中あたりの切り刻まれた傷から、私はこのマウスがエキソニモの《断末魔ウス》で、グラインダーを使って破壊されたものだとわかる。とは言っても、この情報はこの作品にはあまり関係ないかもしれないなと思いつつ、さらに見る。グラインダーでプラスチックのシェルを切り刻まれて、外にはみ出した内部の基盤が見えている。グラインダーで削られたプラスチックの細かい屑も見える。《断末魔ウス》のマウスだということを知らないと、グラインダーで破壊されたということは意識に上がらないかもしれない。けれど、多くの人はカッターのようなもので切り刻まれて破壊されたマウスがあると見るだろうと思いつつ、私はマウスというか作品全体がカクカクしているのも見る。このカクカクは多くの人も見るだろう作品の特徴だろうな、でも、最初に見るのは「壊れたマウス」だなと思いつつ、私は作品を見続ける。

「カクカク」していると書いているが、作品全体の印象を記すのにうまい言葉が見つからないので「カクカク」と書いている。デジタル特有のノイズと書いた方がいいのかもしれない。『電脳コイル』というアニメで、現実空間に重ねられた仮想空間は壊れるときに、このようなカクカクしたノイズが現れたのを思い出しつつ、私はカクカクした印象の作品を見ている。「デジタル特有のノイズ」と思った時点で、このカクカクは「ピクセル」に由来するものだろうと意識している。ディスプレイを埋め尽くすピクセル。私たちの視界は連続的で滑らかな世界を提示しているが、ディスプレイは四角いピクセルに区切られた世界を提示している。私はこの作品を何度見ても、はじめに破壊されたマウスを見ているとほんの一瞬意識していて、その際は連続的な表象としてマウスを見ているが、直ぐにその連続的な表象は作品全体を覆うカクカクしたピクセルベースの表象を見るようになる。さらに、ピクセルという言葉を意識すると、連続的に見える表象も眼で認識できないほど小さくなったピクセルによって構成されていると考えるようになっている。そうすると先ほど「ノイズ」と書いたけれど、ピクセルの集積でつくられた表現で、大小さまざまなピクセル=四角が現れているように見えていることはノイズとは言えないのではないだろうか。しかし、最初に意識にのぼっている破壊されたマウスという連続的な表象の連続性を様々な四角が阻害しているという点で、作品を覆うカクカクとしたトーンはノイズなのだろう。

マウスホールが出ていた穴の辺り

ピクセルに基づいたカクカクな表象を見ていると、そこにはいくつかの重なりがあることがわかる。カクカクとした表象の重なりを意識して見ていくと、表象がモザイクになっているところに気づく。例えば、スクロールホイールが出ていた穴の辺りをみると、モザイクが現れている。そのモザイクは「画像が劣化している」感じを出している。画像が劣化するとは、その部分の解像度が粗くなっていることを示している。解像度が粗くなれば、モザイクを構成する四角は大きくなる。連続的な表象のレベルでは「スクロールホイールが出ていた穴の輪郭」を示していたところがモザイクになって、画像の劣化という印象を与える。エキソニモがこの作品の制作方法を「画像を入力すると、手前から高解像度、奥に行くに従って低解像度になる5枚のレイヤーが生成され、そのレイヤーを「削る」事によってグラフィックを作っていくという自作ソフトウェアを使って作られた」と書いていたの思い出す。この説明から、作品制作のために用意された一つの画像から、連続的な表象とモザイクの表象という異なる表象が解像度の違いで生み出されていることを確認する。すると、同一の画像データでありながら、解像度が異なると低解像度の画像に対して劣化した印象を抱くのは、少しおかしい感じがしてくる。けれど、ここでも連続的というか同一のリズムと言えるものが組み合わされた四角がつくるカクカクとしたトーンによって破られるという点で「劣化」というネガティブな言葉を当てているのだろうと、私は自分を納得させる。ここで前提となっているのは、連続的な表象がピクセルで構成された離散的な表象より優れているということになるが、それは連続的な表象が記憶のあるかぎりずっと私の視界を覆っているからであろう。

連続的な表象からモザイク的な表象に移行するように画像が重なっている

マウスホールの下の辺りの白い部分をよく見ていると、連続的な表象からモザイク的な表象に移行するように画像が重なっているのがよくわかる。一番手前のレイヤーにはグラインダーでついた細かい傷が見える。その下のレイヤーでもその傷は見える。その下のレイヤーを見ると、マウスの色に由来したモザイクは見えるが、傷は見えなくなっている。傷が見えている連続的な表象のレイヤーであってもピクセルで表示されているので、実際には小さなピクセルで構成されたモザイクだが、ピクセルがとても小さいがゆえにマウスのプラスチックのシェルとその傷として見えている。しかし、ピクセルの大きさが一定の大きさを超えると傷を示すような連続的な表象ではなくなり、モザイクに見えてしまう。モザイクとなって細部の表象を失っても、大部分のモザイクはマウスに属した表象として処理され、特に注意を引かずに、破壊されたマウスという連続的な表象を構成する一部として見られていく。だから、《A destroyed computer mouse, sliced》を見ていても、傷がモザイクになっていることを見ても、あまり気にならないまま、壊れたマウスという全体の表象を意識することが多くなる。このサイクルを中断して、傷とモザイクとの箇所を注視すると少し「?」となるが、デジタル画像を見慣れた人は、解像度が粗くなっただけと判断して、それで終わりかもしれない。そして、このように解像度という概念からこの作品を見る体験を改めて考えると、全体の連続的表象と所々にあるモザイク的表象とをそれほどひっかかりもなく行き来できるのは、異なる解像度が混在することで対象の見え方に違いが生じているが、たとえ違いがあっても同一の撮影対象から得られた同一の情報に基づいた表象だと、脳が処理しているからかもしれない。

マウスの下の辺りを見てみたい。高解像度で表示されているグラインダーの傷があり、段々とレイヤーが削られてモザイク状の表象があり、最後はモザイクというよりは色面となった表象が見えている。この大きさになるとマウスという対象が示していた三次元の物質という感じはなくなって、二次元平面となる感じがある。同じ情報から生じた表象なのだが、マウスというモノの属する存在ではなく、色面という独立した存在が現れている感じである。この大きな色面の上にある小さな色面から構成されるモザイクも二次元的存在だと感じられるが、こちらはマウスの一部を示しているような感じがある。さらに、マウスの右下端辺りのあまり色の変化はないが、より小さな色面で構成される細かいモザイクを見ると、二次元的なモザイク表象が向こうに存在するマウスの輪郭を隠しつつ示しているという感じになっている。その上にあるレイヤーはモザイクにはなっていないが、白い平面が区切りなく広がっていて、これはマウスに属するのだろう。さらに上のレイヤーもその下のものと同様に区切りのない白い平面が広がり、グラインダーの傷を詳細に示している。まとめると、私にはこの作品が次のように見えていることになる。最前面とその下のレイヤーは連続的表象として見え、真ん中に位置する3番目のレイヤーはマウスという物質感をその向こうに感じさせるモザイクだが、その奥の4番目のレイヤーは単なるモザイク的表象として見え、最後の5番目はマウスとは関係がないわけではないが、マウスという物質とは縁を切り、どこかこれ以上は何も認識できませんよという認識の底を感じさせるような色面になっている。

最後は、マウスの右側の破片が散乱している箇所を見てみたい。細かいプラスチックの破片が散乱しているなかに白い四角の表象とそれよりは小さい四角のモザイクで構成された表象が見える。これまで見てきたモザイクは連続的表象の奥に位置していたが、ここでは連続的表象として示される破片が小さいために、モザイクの方が手前にあるように見えている。それは、遠くにあるものが小さく見えるということに基づいて勝手に認識されているようである。しかし、実際には破片が手前で、モザイクが奥なので、このことを意識して、位置関係を戻そうと見てみる。しかし、それらの位置関係は簡単には戻らない。位置関係が戻らないまま、プラスチックの破片というモノとそのモノから得られた視覚情報から生じたモザイクとでは、表象という身分は同じだが連続的な表象はモノであり続けるのに対して、モザイクになった表象はモノではなく、情報という存在として示されることになり、遠近法は適応できないので、手前に見えるのは当たり前なのだとも考える。どのような理由があるかは正確にはわからないが、一度でもモザイクが手前に見えていると見てしまったら、モザイクは連続的表象の奥にあるものだといかに強く意識しても、モザイクが前に出てきて見えてしまう。認識の底の方にあったモザイクが、手前にやってきて、世界の連続的表象が奥にあるようにしか見えなくなる。

《A destroyed computer mouse, sliced》の部分を分析したあとで、改めて、作品全体を見ると、分析がなかったことにされたかのように破壊されたマウスという連続的な表象が一番に見えてきて、その後、カクカクした画像の劣化のような表象を含んだ画像だなという認識をしてしまう。作品の細部がどれだけカクカクになっているかということを知っていることは、私が作品を見た瞬間におこる認知プロセスには何の役にも立たない。連続的表象からカクカクとした表象へ至るという同じ認知プロセスが繰り返される。分析した結果を活かそうと最初からカクカクした表象を見ようとして作品を見ようとするたびに、私は自分の脳がクラクラしているように感じる。このクラクラ感は「認知負荷ゲーム」に似ている。認知負荷ゲームとは、私が最近、大学からの帰りに行っているもので、意識の認知プロセスの裏をかく試みをするというものである。例えば、最近、脳は予測をしながら外界を認識しているということが言われている。ならば、その予測を裏切るような認識ができないだろうかと認知プロセスをメタ認知して、周りの状況から脳はこのように予測するはずだ、ならば、そうではない認識を意識にのぼらせてみようと試みる。お分かりのように、このゲームは絶対に勝てない。認知プロセスの裏をかいた、あるいは、脳の処理を変更するような認識をしたと私が思っても、それもまたいつも行われるいつもの認知プロセスでなされた処理の結果だからだ。

話をエキソニモ「Sliced (series)」に戻すと、このシリーズは、脳が同一解像度で構成された連続的表象をヒトの視界に展開することに特化している点の裏をかこうとした認知負荷ゲームだと、私は考えている。写真やディスプレイは同一解像度であることが基本であり、そもそも写真は解像度を変更することができない。だから、同一解像度で構成された連続的表象を認識することは自然なことだと考えてしまう。しかし、外界からの情報を受け付けるヒトの網膜は連続的ではなく、離散的な細胞の集まりであり、「解像度」もバラバラである。離散的で解像度もバラバラなハードウェアを介して色情報が入力されるが、意識に立ち現れ、私の視界に投射される表象は連続的で同一解像度のものになっている。網膜で入力される色情報と意識に投射される連続的表象とが一致しないが、認知プロセスによって情報が処理されるとそれらがあたかも一対一で対応しているかのようになり、視界に投射されている連続的表象を当たり前としてしまっている。エキソニモの「Sliced(series)」は。この認知プロセスに負荷をかけてくる。連載タイトルに引きつけて言えば、「Sliced(series)」は異なる解像度を一つのフレーム内に混在させて、同一解像度での連続的な視界という「フラットネス」をかき混ぜようとしているのである。

次回は、今回の見る体験の分析を踏まえつつ、ヒトは予測をしながら世界を見ているとする「予測コーディングフレームワーク」を参照しながら《A shot computer keyboard, sliced》における異なる解像度が混在する表象を読み取るコードを考えていきたい。