table of contents

- Album 01 ↵

- unseen birds sing /幸本紗奈 [一挙掲載]

- Album 02 ↵

- TOPOS(三) /喜多村みか

- あわせ鏡(二)Pain control /片岡利恵

- うずまる(四) /北上奈生子

- 展覧会記録写真展(四) /竹久直樹

- 彼方への一歩(四) /根間智子

- Paper ↵

- [展評] 王露「Frozen are the Winds of Time」/打林俊

- [随筆] 記念写真 before|after (三) /海老原祥子

Subscribe ✉️ Share 👏

Follow on Instagram Twitter

iiiiDは作品や論考を掲載する(ほぼ)月刊の写真ウェブマガジンです。

▷ 過去号はこちら

HANYODO 📚🛒

iiiiDが運営する通販です。 写真集や写真評論にまつわる書籍を販売しています。

FRANCESCA WOODMAN PHAIDON 2016(ペーパーバック版)

22歳で早逝した20世紀で最も謎めいた写真家の一人であるフランチェスカ・ウッドマンの全貌に迫る本書は、主要作品及び美術史家のクリス・タウンゼントによる研究成果と評論、父ジョージ・ウッドマンが編集・監修したフランチェスカの日記からの抜粋などにより構成されている…[商品ページ]

the concerned photographer Grossman 1968

1967年ニューヨークを皮切りに、東京をはじめ世界各地を巡回した展覧会“The Concerned Photographer”の図録。世界的な報道写真家エージェンシーであるマグナム・フォトに在籍した、アンドレ・ケルテス、デイヴィッド・シーモア、ロバート・キャパ、ワーナー・ビショフ、ダン・ワイナー、レナード・フリード の作品が収録されている…[商品ページ]

赤いゴーヤー 比嘉豊光写真集1970〜1972 ゆめあ〜る 2004

1950年に沖縄読谷村生まれ、琉球大学美術工芸科を卒業。一貫して沖縄を撮り続けてきた比嘉の初期作品を収録。琉球大学在学中の1970-72年にかけて、当時復帰に向け揺れ動く沖縄の姿を記録している…[商品ページ]

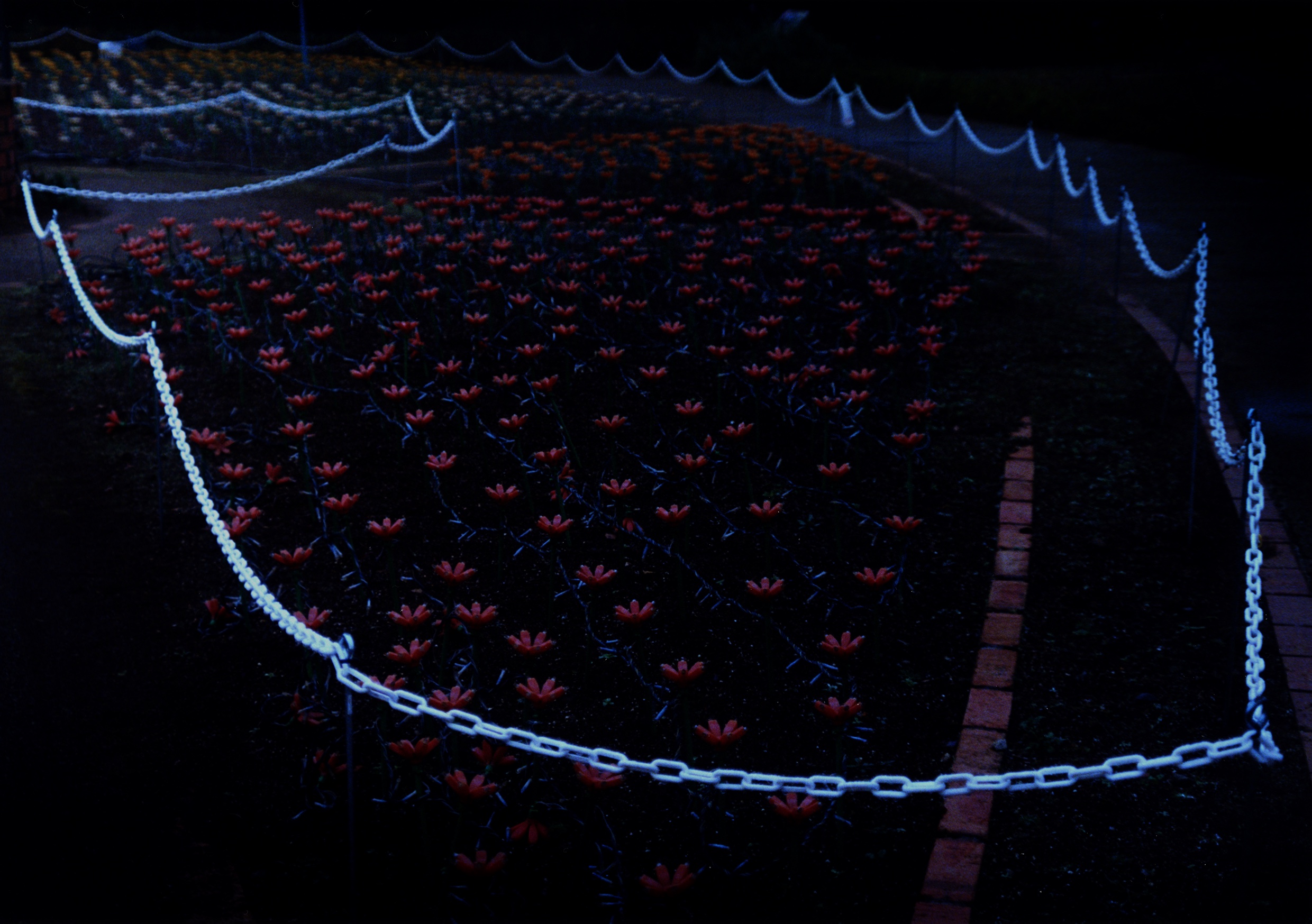

unseen birds sing /幸本紗奈

「unseen birds sing」

窓の外で鳥が鳴いている。

私はその姿を見たことがないが、鳥はいる。

日々の中に潜むしるしや目くばせの意図を私はまだ理解しないままでいる。

できればいつでも少しの期待をもって、ほの暗いところから蜜と意味を集めていきたい。

◊

ある夜散歩をしていると、

掲示板に鳥の言語を解明する研究者についての記事が貼られているのを見つけた。

もし昔飼っていた猫の鳴き声やしぐさが鳥たちの使うような複雑な言語であったなら、

これまでこちらに向けて、あるいは独りごとのように発せられていたそれらすべての呼びかけは、

なんて宙ぶらりんであやふやな「音」や「形」として空中に消えていったことだろう。

当時家の中で猫はその1匹だけで、

彼は、猫たちが古来持つ未知の世界をその眼の奥深くに秘めたまま

ほとんど外に出ることもなく一生を終えた。

窓辺で外を眺めながら鳴いていたその姿を今でもたまに思い出す。

私は、カフカの小説に出てくる人びとにもまた(主人公の家族や恋人、ときには主人公までも)

共感したと思ったとたんにするりと理解を拒まれるような何か、

いつまでもすっかり分かり合うことはできそうにない異種の動物を見ているような、

妙な印象を抱いてきた。

主役の周りで単純に動いているように見える脇役たちさえ、その無邪気すぎる言動がむしろ謎めいて見えて、漠然と不安な気持ちにさせられる。

しかしなぜだかそこにはいつも、同じだけの強度で、不思議な信頼感もあった。

それはつまり、気休めではないもの、自分が現実の世界で体験する感覚にちゃんと対応した小説を読んでいる、という独特の安心だったのかもしれない。

そして彼の書いたものは、歳や経験を重ねて読み返すごとに、

分からなさ自体も含めいつか自分なりに少しずつ解読・展開していくことができるのではないか、という未来へのほのかな希望を持たせてくれる存在でもあった。

これまで私にとって作品とするものはまず、

内部からやむなく絞り出た不確かながらも純粋なもの、

図らずも生活の中からはみだしてしまった、ささやかな祈りのようなものだった。

それでも考えてみれば、やはり知らず知らずのうちに、

それらはまだ見ぬ同胞や呼応する何か、来るべき未知の対話に向かって

いつでも外界に呼びかけてきたのだと思う。

そんなふうに、にぎやかな鳥たちの庭で一羽だけじっとおしだまっていた檻の中の鳥も、

いつかはおずおずと見えない予感に向かって歌いはじめるのかもしれない。

Commentary

作家自身のプリントによる繊細な画面とやわらかなピントワーク、そして基調となる青のゆたかな濃淡が、被写体の手ざわりを浮き彫りにする。一枚の写真から滲み出てくる幾つもの物語の予感に、心地よくも厳かに作品の前に佇む。幸本の作品は紛れもなく写真表現なのだが、しばしば文学を読んでいるような気持ちになる。断っておくとこれはあながち思い込みではなさそうだ。美術批評家の沢山遼が文学者の須賀敦子の著書を、写真評論家の打林俊は谷崎潤一郎や江國香織を引きながら作品を解説しているし、幸本自身も、カフカを愛読し、しばしば文学を連想させるモチーフやタイトルがあらわれるように、その関係を少なからず作品に内包している。幸本の写真がみる者に文学的な想像力を喚起させるのはなぜだろうか。 写真であっても文学であっても、作品をきっかけに何かが想像される点では同じと言えるだろう。趣が異なるのは、写真は現実を想起させるのに対して、文学は架空のことと理解しながらも、たしかに頭の中に存在していると思えるようなイメージが立ち上がってくることだ。幸本作品がもたらす文学的な写真経験とは、文学を読むときに立ち上がってくるこの、他者との共有が不可能なイメージが写真となって現前することにあるように思える。[こうもと・さな]

[展評] 王露「Frozen are the Winds of Time」/打林俊

キヤノンオープンギャラリー1(品川)

2022年10月29日-12月1日

©Wang Lu

凍った時間を溶かす視線の摩擦熱

はじめてこの作品が東京・目黒のふげん社で展示されたのは昨年9月のこと。率直に、力強くかつ繊細な作品だと感じた。そして、ひとりの鑑賞者として早く写真集にすることを強く望むとも。

王露(Wang Lu)は中国・山西省太原市で生まれ育ち、後述するように実家から距離をとるというニュアンスも含めて北京の大学に入学し、卒業後に留学生として来日、武蔵野美術大学や東京芸術大学大学院で学んだ。現在も拠点を東京に置き、写真家として活動している。

本作は2019年にキヤノンの第2回SHINESで入選した作品で、王が12歳の時に交通事故によって脳に損傷を受けて精神疾患を患った父と、母、王の3人の時間を主題とした作品である。タイトルの「Frozen are the Winds of Time」は「時間の風、そのまま」ということばを翻訳したものだという。

舞台は、9年前に新市長が就任して以降、高層マンションが立ち並ぶような無機質ともいえる街並みに変化した太原市。やや露出をオーバー気味にしてソリッドに写された新興住宅街の街並みの写真群は、武蔵野美術大学時代の師・小林のりおの作風からの影響を感じさせる。そして、そこに王露の家族(ここには古い家族写真も含まれる)、母が書きなぐった日記や書類という3つの軸が交錯する。中国語に通じていないわたしには、物語を紐解く手記を解読する力がない。しかし、母親の筆跡から何らかの強い感情が発せられていることは感じ取れる。やがて、一枚の書類の写真に目が止まる。「山西医科大学第一医院」とタイプされた下に、医師の走り書きのような文字がある。「脳外傷[…]精神障碍」と読める。おそらく、これだけ解読できれば十分だろう。しかも、作品内で何度となく父は手を伸ばして「否定のポーズ」をとる。だがそれは、単に王のレンズを否定しているようには見えないのが、わたしが本作を深読みしたくなる理由でもある。

©Wang Lu

©Wang Lu

©Wang Lu

今回、展覧会に合わせてふげん社から刊行された本作の写真集の巻末に王が執筆した文章を読むと、事故があったのは2000年。王が12歳の時のことで、それ以来、父親の時間は止まっているようだ。一人っ子政策下で生まれた王は夫妻の唯一の子供で、父親は男児を望んでいたという。そのせいもあって彼女は父親とのコミュニケーションが薄かったという記憶があるというのだから、母は彼女を大切に育てたのだろうと想像する。ところが、事故の影響で母もまた精神的に追い詰められ、王に当たるようになっていく。それを原因のひとつとして王は単身北京へと出ることになる。

やがて太原市の大規模な再開発がはじまり、王の両親もそこに建った高層マンションに居を移した。本作の舞台である。しかし、コロナ禍に陥って帰省が難しくなったこともあって王がこの新しい実家を訪れたのは一度きりで、父が新居を自宅だとうまく認識できないことを理由に、この家はまもなく売却されることになったという。先にソリッドな目線で切り取られた街並みといったが、実際にはむしろ馴染みのない風景へのもどかしさなのではないだろうか。土地の名と事故当時の父の記憶だけがそこに留まり、王の時間はすさまじいスピードで流れていく。

再開発が始まった9年前といえば、習近平が国家主席に就任した年と符合する。以来、中国は国外からもたらされる情報のシャットダウンと、市場開放や一帯一路構想に象徴される経済成長を推し進めてきた。共産主義と対外拡張主義という、相反するイデオロギーがねじれたままに膨張することで中国国内に同時にもたらされたであろう充足感と空虚が、日本にいた王露には客観的に見えていたはずだ。

彼女が述べる「今撮らなければ今後もチャンスがないかもしれない」という本作を撮りはじめた動機は、脳内の時間が止まったまま肉体だけが老いていく父の姿を目の当たりにしたからでもあろうし、母から当時の日記を読まないかと勧められ、凍った時間を動かせる兆しを得たからでもあろう。だが同時に、父が新しい実家という空間を拒否したという事実にも一因はあるように思う。もちろん、彼自身は知る由もないだろうが、それは間接的に習近平体制否定のアナロジーともなり得よう。

そうだとすれば、本作は、1960年代後半に内閉的な日常の光景という主題に体制批判の視線を内在させた日本の「コンポラ写真」にも似た視座をもっているということはできないだろうか。もちろん、「コンポラ写真」的な視線が現在の日本や中国の写真表現の傾向の中に明確に見出せるわけではない。だが、写真家のレン・ハンや小説家・映画監督のフー・ボーら、六四天安門事件と相前後して中国に生まれ、同地で活動してきたアーティストたちが2010年代後半に20歳代で自死を遂げている事実も看過するわけにはいかない。同世代の王露は20代半ばで来日したことで、彼らが乗り越えることができなかった環境を手にすることができたからだ。

中国が大きな変革を見せる2010年代後半を日本で過ごした彼女が凍った時間を溶かそうとした時、それを家族の物語以上のものに昇華する「コンポラ写真」的な要素が、国際的な経験や思考を身につけた王露の視線の摩擦熱として浮かび上がってきても不思議ではないと、あえて仮説付けてみたいのである。

付記

この展覧会に合わせて、写真集『Frozen are the Winds of Time』がふげん社から刊行された。本論執筆にあたっても参照・引用したことを付け加えておく。

◊

[随筆] 記念写真 before|after(三)/海老原祥子

本連載は2020年の8月から9月にかけて開催された『記念写真 before|after』展を再構成したものだ(展示後に新たに撮影された未発表作の公開も予定している)。2013年度のキヤノン写真新世紀で優秀賞を受賞した『記念写真』は海老原の代表作であり現在も制作が続けられている。コロナ禍に見舞われた観光地への再訪の記録を作家自身が綴る。

観光地にある団体客用の撮影台に作家がビジネススーツ姿でひとり立ち、現地の撮影業者に撮影してもらった写真を購入する。ネガやデータは手元に残らず、撮影依頼から購入までの一連の流れと、渡された1枚の観光写真が作品となる。また、撮影はもちろんポーズも立ち位置、使うカメラやプリントする機材も全てカメラマンに任せるため、紙もプリントの大きさも一定ではない。 ほぼ同じ構図、衣装はビジネススーツで統一することを『規則』として始めた「記念写真」シリーズであるが、始まってから数年が経った今、コロナウイルスの拡大により安易な移動ができなくなった。

だからこそ、以前行った観光地に再度訪れた記録である。

◊

2020年8月2日(日)・快晴・最高気温30.4度

いよいよ梅雨が明けた。

伊豆の海水浴場は人であふれている。海岸沿いは整備された広い遊歩道と、等間隔にヤシの木が植えられており、南国の気分を感じながら走る。<伊東に行くなら♪>で、おなじみのニューハトヤを過ぎたところにある「道の駅伊東マリンタウン」に立ち寄る。

伊豆高原ビールと記念写真の看板。

夏を感じながらさらに車を走らせ、大室山にある伊豆シャボテン公園へ向かう。

12年前…「記念写真」のシリーズを始めた初期に来た観光地である。

ここは入り口から少し入ったところにカメラマンが待機している。以前行った際は団体でも受け付けていたはずだが、今は個人客に向けて無料で撮影をした後、その写真が気に入ったら購入するシステムだったので、まずは撮影してもらい、現像を待つ間に、団体記念写真のことを聞いてみる。

「ごめんなさい。あなたが来た頃のことはわかりません…」

「いつから個人撮影に切り替わったのかご存じですか?」

「私がここに来たのは2年くらい前なので状況はわかりません。伊東方面ではぐらんぱる公園や城ヶ崎公園でもやっていましたが、個人写真ですら撤退しています。あとは沼津の三津シーパラダイス、西伊豆の土肥金山、三島スカイウォークは今もやっていますが、数年前から始まったので、あなたが初めてここにきた12年前にはまだやっていなかったと思いますし、団体でやっているところはほぼないと思いますねえ」

話を聞いているうちに現像が上がってきたようだ。

「大きい写真が気に入ったらお買い求めできます。ダウンロードデータもついてきます。ご旅行の思い出にどうですか?片面が動物で片面がお写真のキーホルダーもつけることができますよ」

片面の動物写真はカピバラやハシビロコウなどシャボテン公園にいる動物9種類から選ぶことができる。迷わず「カピバラで!」と言うと、「一番人気ですよ」と返された。

コロナ禍における伊豆の観光地の状況について聞いてみる。

「緊急事態宣言解除後は、土日や祝日に限って開いていました。伊豆は結構頑張っています。ただし、伊豆は東京のお客さんがメインなので、2019年と比べると減ってはいるのですが、それでもまだ、東京や沖縄に比べたら、観光客の減り具合は抑えられていると思います。」

「伊豆は都心から近いのに、自然が多いから…他の観光地と比べてもまだ密は避けられていると思うんですよね。だから、まあまだ、マシと言うか」

「それでは良い思い出にしてください」

ここでの『記念写真』は、確かに今は看板しか存在していないが景色などの変化があまりないため、比較的構図が撮りやすかった。

撮影のあとは園内を周る。

やっぱりカピバラはかわいい。

一通り園内を楽しんだところで、先ほど話を聞いた写真屋のスタッフたちが片付けをしていたので会釈をすると、

「あの、昨日電話してきた方ではないですよね??」

と声を掛けられた。

どうやら、毎年8月3日にシャボテン公園で記念写真を撮っている方がいるようで、その人ではないか?と話していたようだ。

「それは人ちがいですね、そもそも今日は2日ですよね?」

と答えると、

「そうなんです。昨日のお電話では3日に来るという話だったので…今日3日だっけ?とスタッフの間で話していたんですよ。」

シャボテン公園に来たのでシャボテンソフト。味はきなこソフトのような…果たして血糖値が気になる人が食べると良い効果が出るのだろうか。

帰りに「回転寿司 魚磯」に立ち寄り、地魚三点握りを食べて帰る。

その他マグロの皮や生しらすも注文。

その他マグロの皮や生しらすも注文。

「回転寿司 魚磯」

〒413-0231 静岡県伊東市富戸1103-71

◊

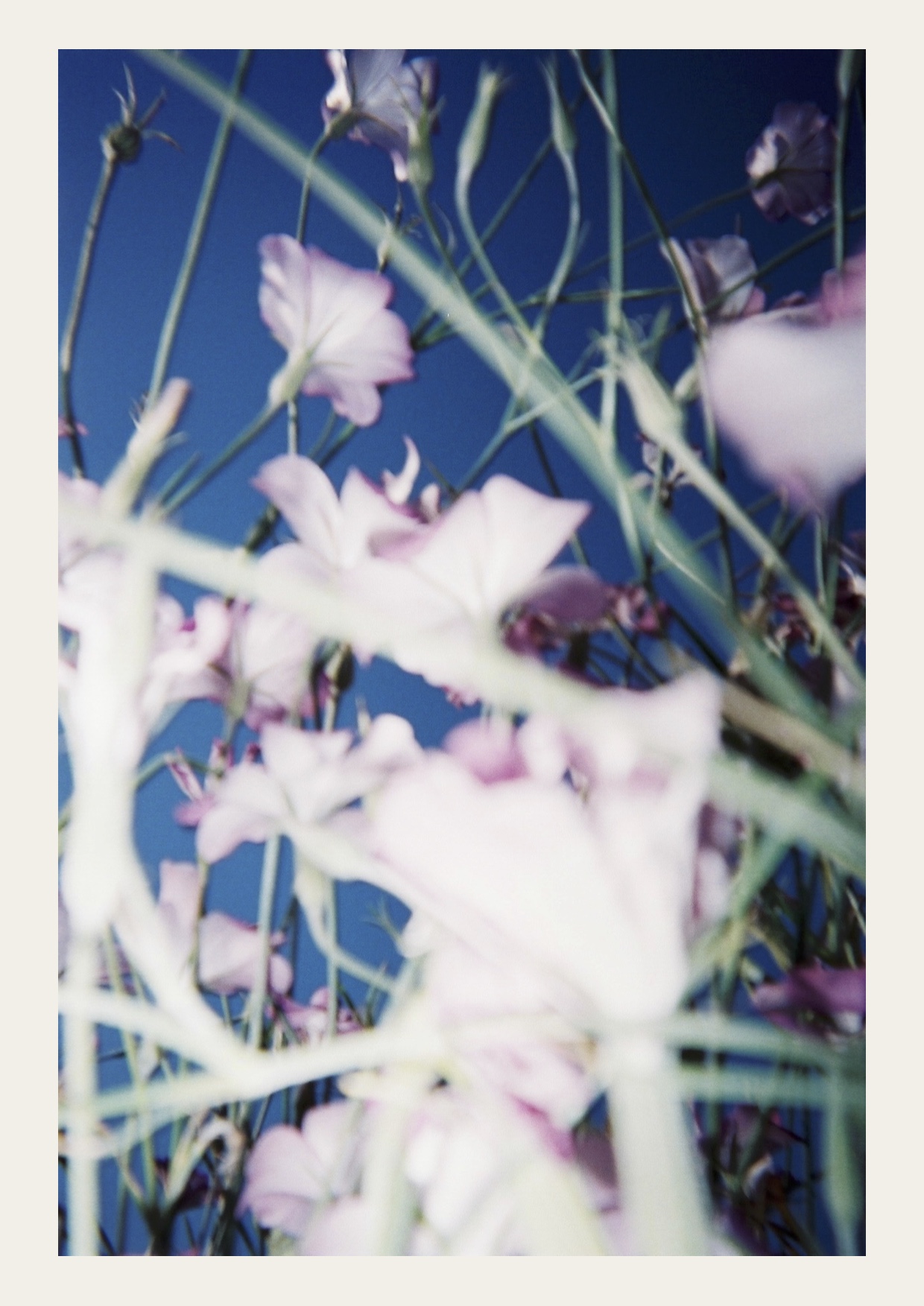

あわせ鏡(二)

Pain control / 片岡利恵

Pain control

混乱してわけがわからなくなって

あなたの知らない姿を見せても

悲しまずに 怖がらずに

どうかそばにいて下さい。

ただそれだけで安心なのです。

◊

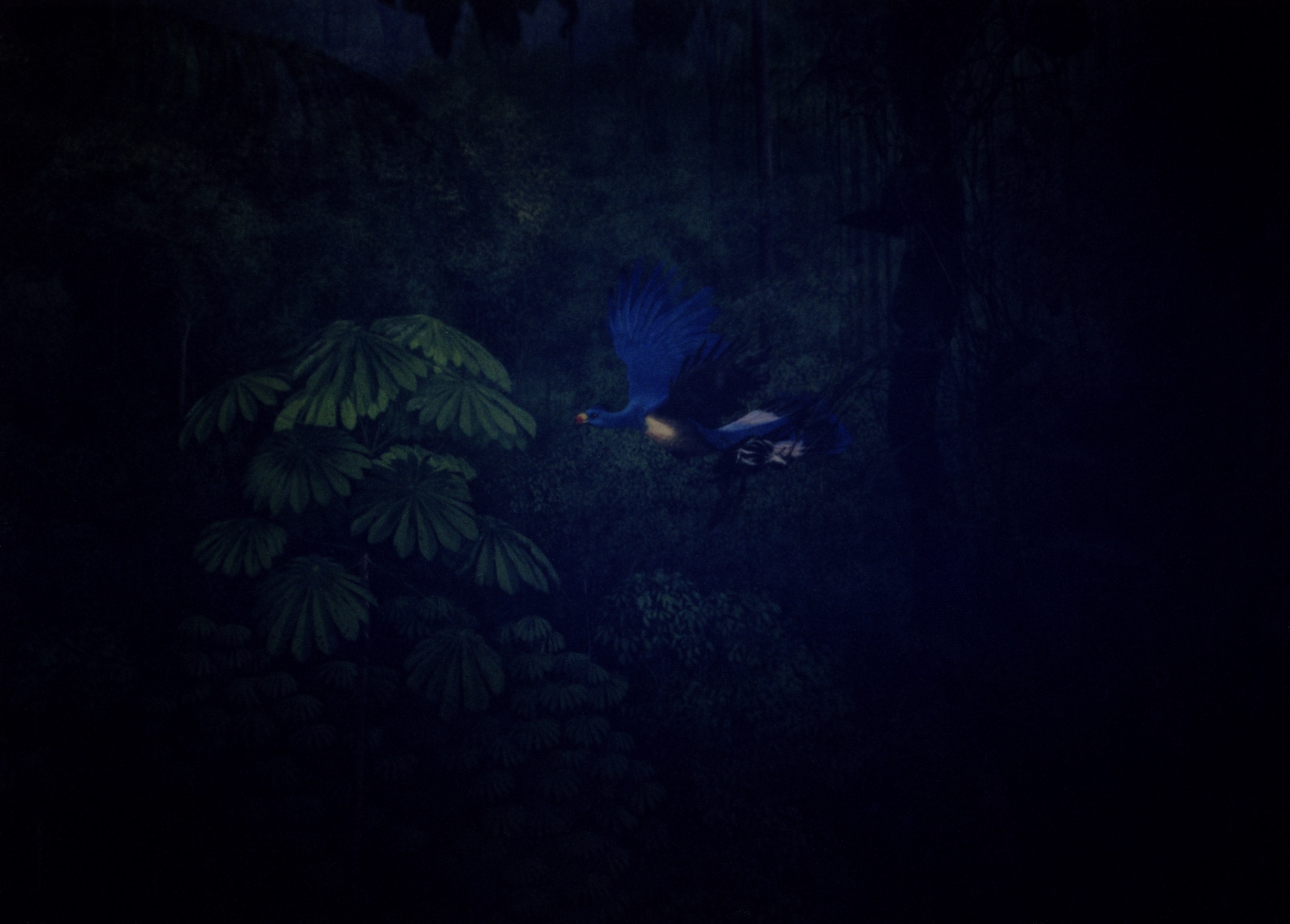

うずまる(四)/ 北上奈生子

◊

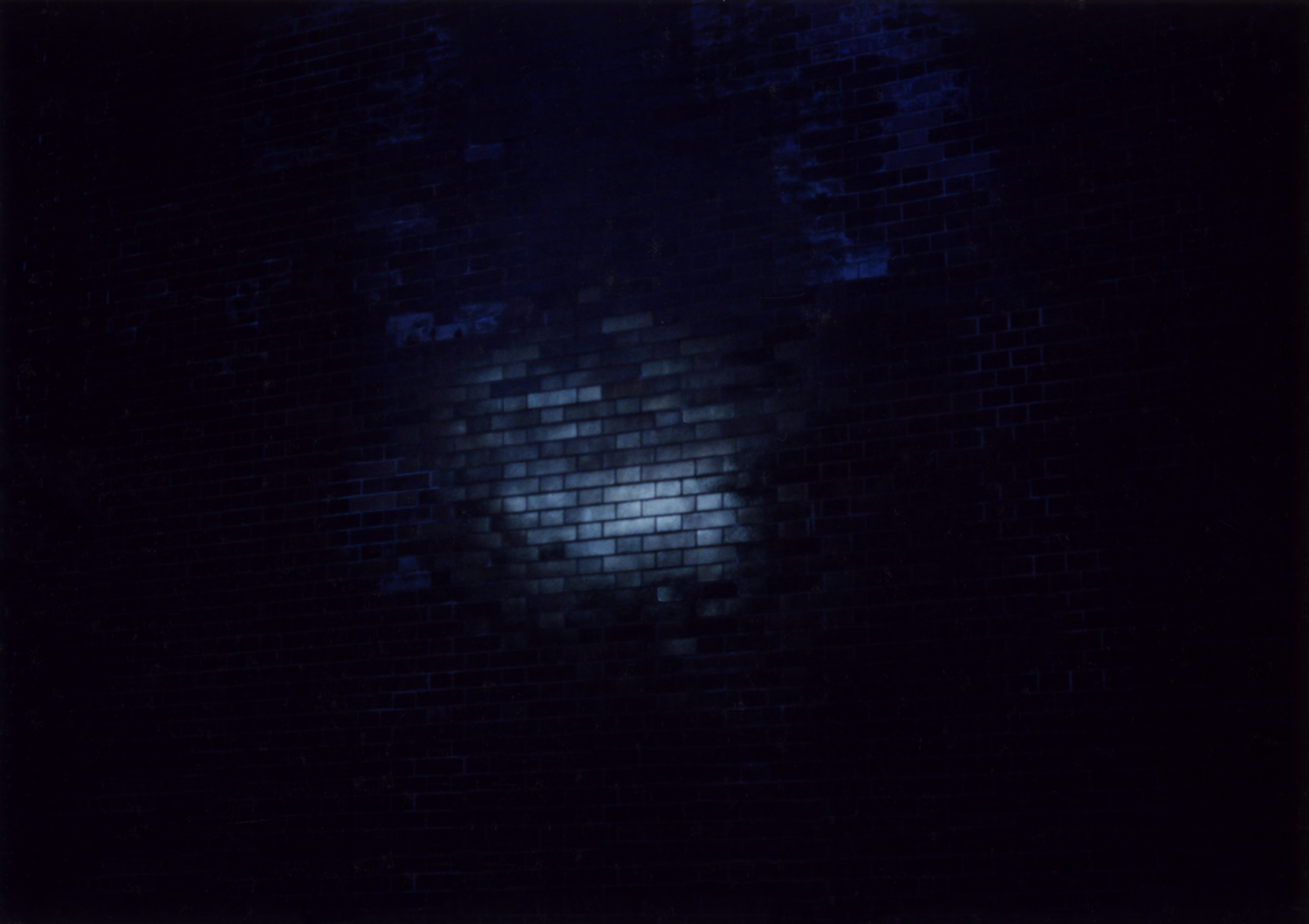

展覧会記録写真展(四) /竹久直樹

渡辺志桜里 企画/キュレーション

「とうとうたらりたらりらたらりあがりららりとう」会場風景

2022年11月18日-11月27日、12月3日、12月4日

於: 旧新宿中島能舞台、他

(東京都新宿区歌舞伎町2丁目9-18 ライオンズプラザ新宿2階)

「between / of」

知子ソヴァージュ作品

2022年11月11日-12月4日

於: The 5th Floor

(東京都台東区池之端3-3-9 花園アレイ5F)

◊

彼方への一歩(四) /根間智子

Commentary

TOPOS/喜多村みか 長崎と広島を舞台に撮影された本作は2019年に上野の森美術館で開催されたVOCA展に出展され大原美術館賞を受賞した。その後各地への巡回展を経て現在も制作が続けられている。長崎と広島という場所性や2つの都市の被写体を並置する手法から原爆や戦争との関連は明らかだが、“遠くのどこかを見つめる行為”として想いを巡らせたことが作品へと結実したと作家がいうように、記録をこえた、様々な主体による過去と現在、未来といった時間軸の重層が交差し発露する場所としての両都市が写されることが『TOPOS』の特徴に思われる。本誌では新作を交えながら連載。以下にVOCA展への出展を推薦したキュレーターの山峰潤也氏によるコメントも転載する(以下『TOPOS』(sign and room, 2019)より転載)。[きたむら・みか]

多層的に混じりあう位相 山峰潤也

喜多村が中学時代を過ごした長崎。そして、広島。この二つの街を定期的に通いながら撮りためられた風景。そこにはまがまがしい光が差し込む。その傍らには不穏な影が焼きついている。そう感じるのは、その土地の記憶のことを思ってしまうから―。土地の痛みに堆積する日常。そこに流れ込む光と影がレンズをぬけてフィルムを焼く。あまりに使い古された日本写真の枕詞だが、写真という和訳を当てられた言葉はPhotographyといい、Photoはギリシャ語で光を意味する。Photon(光子)という言葉は、その素粒子を指す。光の通過量の過多によって、フィルム上の銀粒子の感光具合いに濃淡が生まれ、それが図像そのものとなる。喜多村が訪れたこの場所で放たれた光の線は、比類なき力で街を焦土に変えながら、無数の影をその土地に焼きつけた。その濃淡がまだ人々の記憶に焼きついている。時は日常という言葉に姿を変えながらその土地に積もっていく。そして過去は無数の今に覆われながら薄らいでいき、不均質な堆積が生まれる。さまざまな時間が混濁した風景。その肌触りが写真の被膜にざらつきを与えていく。過去という彼岸を思いながら、テレビ越しの対岸を眺めているとき、それぞれの位相が交差する。そこから生まれる不協和が喜多村の写真には定着している。

◊

あわせ鏡 /片岡利恵 片岡作品の花をみることは、色や形を愛でたり、生の儚さを慈しむような類の鑑賞とは遠いように思う。みる者は、生生しさにツンと鼻を刺されるような、作家が眼差す花に圧せられる経験を伴うことになるだろう。看護師として勤務しながら制作を行う片岡は、一貫して花の撮影を続けてきた。とくに緩和ケア病棟で働いた経験は、来たる死を待つ患者と多くを過ごす特別な時間だったという。そこから生まれる強い感情を花に投影する、と本人がいうように、花には、作家自身が吐露できなかった思いや、あらわせずした表情、口に出せなかった言葉が少なからず託されている。ただし作家の表現は、きわめて自制的である。近接したり、フラッシュを焚く行為も、接触の仕方を慎重に調整する、さするような手つきで行われている。このような作家の振る舞いや片岡作品の花に対して、仮に死生の精神を見出すことができるならば、どのようなものだろう。確実にいえることは、きわめて実践的な手つきで、触れる手と眼をもって他者といたみをわかつことにもとづかれるということだ。そしてそれは、座視的で帰結し得ない論理を導く学よりも、生きることの実の道理を説きながら、われわれを癒すだろう。片岡はこれまで関西を中心に発表をしてきたが、今月(11月)に東京で展示を開催する。個展『あわせ鏡』(2022年11月14日〜11月20日・Place M) ↵ では、これまでの発表作、『その時が来る前に』、『Pain control』、『腐葉土』、『ピラカンサ』、『逝く先』を総覧することができる。本誌ではこれら5つのタイトルを一つずつ連載する。片岡は本展を自らの節目としたいと述べている。以降、どのような“花”が写しだされていくだろうか。[かたおか・りえ]

◊

うずまる/北上奈生子 東川町(北海道)が主催する第十三回写真甲子園にて優勝。東松照明デジタルワークショップの一期生。キヤノンマーケティングジャパン第一回「SHINES」を2018年に受賞し、初の写真集『6チャンネル』を刊行した。出身である沖縄を中心に主にスナップの手法で制作している。『6チャンネル』は米軍基地周辺の電波が届く地域で拾われるTVやラジオ放送に由来する。フェンスでボーダーラインがくっきり引かれているのに、網目の隙間から漏れ出した電波が入り込んでくる。その違和感と、沖縄の日常に潜む違和感を重ね合わせたタイトルだ。89年生まれの北上の眼差しは、遡る世代にあった意味の強さとは異なる“したたかさ”を持っている。全体としての沖縄とそこに生きる自らと家族、そしていくつもの個の生を思いながら、改革と諦念のどちらにも目配りする。最新作の『うずまる』では、その二つの間の階調がより深さを増していき写真の一義的な意味は薄れてゆく。景色を見るたびに感動と寂しさが積み重ねられてゆくと本人は言う。目に見える現実や個人の感情はやがて埋もれていくだろう。一方で、埋もれたものは単に忘れ去られない。写真により凝固された景色は確実に地の層となってゆく。崩れたり、掘り起こしたときに不意に意味を持ってわれわれの前に現れる。[きたうえ・なおこ]

◊

展覧会記録写真展 /竹久直樹 1995年生まれの竹久直樹は、個展『スーサイドシート』(デカメロン, 2022)をはじめとした個人の作家活動およびグループ展『ディスディスプレイ』(CALM & PUNK GALLERY, 2021)、『power/point』(アキバタマビ21, 2022)では企画などを担う。作品制作、展覧会企画といった複数の立ち位置から、デジタルメディア普及以降の写真について、インスタレーションの形式を用いて発表している。連載作品として並ぶのは、仕事として請け負い、撮影しているという展覧会の記録写真。現代美術においては「インスタレーションビュー」とも呼ばれる。キャプションの会期を見てほしい。すでに終了している(いずれにせよ、いつか終了する)。現在では実際に見ることが叶わない展覧会の記録写真である。それゆえ、展覧会の空間が失われた後の記録写真は、「撮り方によっては如何様にも作品を歪めることができてしまう」ものになり得る。記録写真とは、撮影者である竹久が撮影したものであり、展覧会そのものとは別の何かである。それにも関わらず「展覧会の記録を、撮影者自身の作品としてではなく、“作家の作品”として残すのはどういうことなのか」と竹久は問う。この連載では(仮にでも)竹久の作品として示されるわけだが、無数のSNSのタイムライン上に、画面上に、記録写真としても存在し、残り続けていくだろう。そういった中で、これは誰の作品なのか、何を作品と呼ぶのか——展覧会の制度と構造、作者の所在、写真の実存を貫く問いが、記録写真にはある。[たけひさ・なおき]

◊

彼方への一歩/根間智子 写真のほか、絵画、硝子、映像など様々な手法による作品を発表している。それらに通底するのは支持体となるメディアの特性に着目し、自明なものとしての視覚の有り様や風景観を問うことである。たとえばそれは、根間がこれまで手掛けた写真作品である『Paradigm』(小舟舎, 2015)『Simulacre』(小舟舎, 2019)にも顕著にあらわれている。どちらも批評家の倉石信乃による論考(琉球新報, 2016.2.23 /2019.8.25)が提出されているため引用したい。『Paradigm』は写っているものがボケていたり、ブレていたりしつつも速度を感じさせるシャープなイメージが特徴的だが、「時に細かく、また激しくブレる根間の写真は、風景の同一性を慣習的に偽証してしまう眼と思考の怠惰を衝く」と氏が指摘するように、根間は、“ブレボケ”を主観性や情感といった衝動的な動機とは別に、“ブレボケ”の世界がここに在るのだ、と「事実として「証言」する」。かたや「起源を欠いた模像」を意味する『Simulacre』では、身近なものとしての風景が我々の目の前で解体される不穏に心が騒ぐが、息つく暇もなく「ついに写真は紙片とインクへとほどかれ、像=表象から素材=物質へと差し戻される」。『彼方への一歩』は2020〜23年にかけて撮影される新作だ。和名のタイトルや前二作と風景の用い方が異なる点で気にかかる。連載を通じて作家の意図が徐々に明らかになっていくだろう。[ねま・さとこ]

Pingback: 彼方への一歩(五) /根間智子 | IIIID.Photography

Pingback: あわせ鏡(三)ピラカンサ /片岡利恵 | IIIID.Photography

Pingback: 記念写真 before|after(四)/海老原祥子 | IIIID.Photography