ヒトの認識の更新という視点からメディアアートやインターネット上の表現を研究する著者が、Photoshopを用いた大胆な加工の痕跡を作品に残すことで知られる写真家のルーカス・ブレイロックによる「すべてそれらのフラットネス(=平坦さ・単調さ)のために〔for all their flatness〕」を手引きに、コンピュータと結びついたカメラによってもたらされる画像としての写真を考察する。機械の「眼」によって三次元空間を二次元平面へと変換する写真が、色情報であるピクセルの組み合わせとしてディスプレイ(画面)に提示されたとき、写真は非意識レベルでヒトの認識を制御する「情報源」として存在するようになる。

連載一覧

(1)二次元平面でも三次元空間でもないフラットネス🚥

(2)二次元平面と三次元空間とが現象として立ち上がらないパターンを示す「写真」🌫

(3)次元が膨張収縮する現象的フラットネスをつくるAR体験📖🔁📱

(4)認知負荷ゲームとしてのエキソニモ「Sliced (series)」(1) ──《A destroyed computer mouse, sliced》を見る体験を記述する👀✍️

Subscribe ✉️ Share 👏

Follow on Instagram Twitter

iiiiDは写真にまつわる作品や論考を掲載するウェブマガジンです

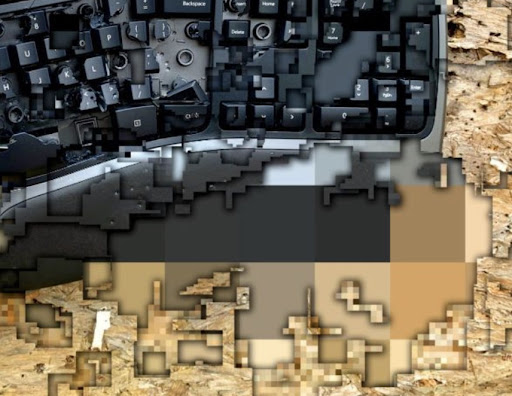

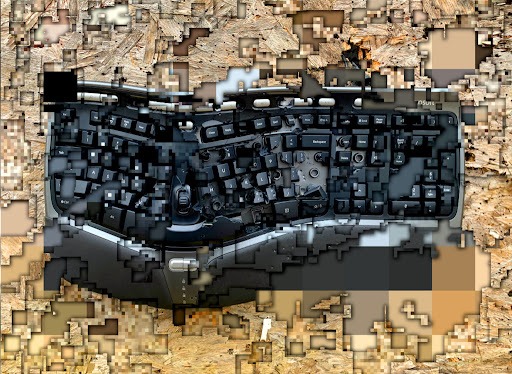

エキソニモ《A shot computer keyboard, sliced》2020

エキソニモ《A shot computer keyboard, sliced》2020

前回は《A destroyed computer mouse, sliced》における複数の解像度を同時に見る体験を、低解像度だと粗いとされたり、高解像度だと鮮明とされたりするオブジェクトの表れの変化とリンクさせて記述していった。そして、作品に表れているピクセルのカクカクした感じを見ていると、私は世界を連続的表象として感じているが、実際のところ、意識に現れている世界は様々な解像度で構成された離散的表象なのかもしれないと思えてくるのであった。このように私が見ているものに亀裂を入れるところが、エキソニモの「Sliced (series)」の面白いところであり、それは私が自分の認知プロセスの裏をかいた表象を意識しようとする「認知負荷ゲーム」に具体的な表れを与えてくれる。私の認知プロセスのどこかに現れてはいるが意識されることはない内的表象が、複数の解像度が同時に示された表象のなかに表れていると考えられるからである。認知負荷ゲームは成功しないことが約束されたゲームだが、私の意識単独ではなく、エキソニモの「Sliced (series)」とともにゲームを行うと、私の意識に与えられる世界の連続的表象に破り目が入り、網膜によって世界が離散的に捉えられている状況が感じられるのではないかと期待してしまうのである。

そこで今回は《A shot computer keyboard, sliced》が示す5つの解像度のレイヤーをヒトの認知プロセスとリンクさせて作品の考察を行なっていく。まずは哲学者の平井靖史がベルクソンにおける知覚と記憶との関係を説明するテキストを引用したい。

『ギャノング生理学23版』によれば、われわれの網膜から伸びる視神経の数はおよそ120万本である。カメラにたとえるならばわずか120万画素であり、2007年に発売された初代iPhoneの画素数が200万画素であることを考えると絶望的なほどのお粗末さである。実際、この不足を補うべく、一次視覚野に流入する神経繊維のうち、網膜からの視神経が占める割合は4%に過ぎず、残りの96%は逆に高次視覚野などから降りてくる内部情報である。驚くべきことにベクルソンはこうした「遠心性知覚繊維」に言及している。われわれが現象的に経験する、視野を隙間なく埋め尽くす知覚表象において、正味の外来成分の占める割合は極めて小さいのである。1

平井の主目的はベルクソンの記憶が流入して形成される知覚論だが、私がここで注目したいのは網膜の画素数が初代iPhoneにも満たない120万画素の情報に対して、内部情報がどのように加わって「レティナディスプレイ」のようにピクセルが見えない連続的表象になるのかという「解像度」に関することである。私たちは網膜で受け取った低解像度の情報を増強して、連続的表象をつくりだしている。認知プロセスが解明されていないので解像度による変化が認知プロセスで起こっているのかはわからない。しかし、網膜から入力された低解像度の情報が記憶などの内部情報を得て、最終的には高精細で連続的に見える表象をつくり出しているとは言えるだろう。この点で、同一の情報からつくられる低解像度から高精細に至る5つの解像度のレイヤーをもつエキソニモの「Sliced (series)」は、認知プロセスのシミュレーションとして機能すると考えられる。5つの解像度を同時に示す《A shot computer keyboard, sliced》とともに、120万画素が捉える低解像度の情報が最終的にはピクセルが見えない「レティナディスプレイ」として視界に展開されるまでに起こる変化を捉える一つの尺度として「解像度」を使いながら、認知プロセスに現れながらも私の意識には上がらない現れを記述する認知負荷ゲームを行っていきたい。

ジスト知覚を含んだ内的な現れのスナップショット

《A destroyed computer mouse, sliced》では、マウスという装置が複数の解像度で表示されていて、一つの物体がピクセル化しているという感じが強かった。しかし、《A shot computer keyboard, sliced》では、キーボードは一つひとつのキーが独立したかたちで異なる解像度になっている感じがある。マウスは一つの物体であるが、キーボードはキーという複数の物体が集合していて、一つの装置自体が離散化しているという感じである。その複数のキーごとに異なる解像度が与えられている。だから、「A」というキーにプリントされた文字が見える高解像度のレイヤーもあれば、文字が白い四角になっていている低解像度のレイヤーもあるということもどこか自然に感じられる。

私は普段、エキソニモの作品のように複数の異なる解像度でキーボードを見ることはないけれど、平井が示すように網膜で得られる低解像度の情報からレティナディスプレイのような連続的に見える表象が生じる視覚のメカニズムを知れば知るほど、《A shot computer keyboard, sliced》が示すように私の認知プロセスをスライスしてみると、異なる解像度で示されたキーボードが現れているのではないかと考えてしまう。そこで、エキソニモの「Sliced (series)」が示す5つの解像度のレイヤーで認知プロセスをリバースエンジニアリングしていきたい。まず120万画素の網膜という低解像度のセンサーがどのように世界を捉えているのか、ということを考えてみる。新美亮輔・上田彩子・横澤一彦の『オブジェクト認知(シリーズ統合的認知』によると、ヒトはそもそも目の前の「すべての情報」を認識できないとされている。

知覚とはすべての情報を把握することではないし、情景認知も、情景のすべてを認識 ・記憶することではない。そもそも、認知が情報の修飾や解釈を含む以上、認知する主体とは無関係に情景がもともと持つ「すべての情報」を想定することすら難しい。認識し記憶されるのは、主体にとって重要だったり、当座必要だったり、あるいはたまたま注意を向けた情報に限られる。いきなりすべてを認識できないから、ひとまず大まかに、どんな情景かという情報を短時間で抽出するジスト知覚のような仕組みがある。ヒトの情報処理能力には限界があるため、情報の取捨選択や推測が不可欠なのだ。その結果、同じ情景でも改めて見れば違う見え方をすることがあるし、人によって、状況によって違う見え方をする。能力が限られているがゆえに、認知の多様性が生じる。2

「ジスト知覚」と呼ばれる目の前の情景から要約的に抽出したかたちで見ているというのは、120万画素の網膜を考えると理にかなっていると感じられる。このことを写真に引きつけて考えると、カメラは可能な限り眼の前の情景を高解像度で捉えようとしてきたとすれば、カメラは全く眼を模倣していないということになるだろう。網膜は単独で機能するものではなく、情報の取捨選択や推測を行う認知システムとセットではじめて機能するのである。では、ジスト知覚はどのように世界から必要な情報を抽出するのであろうか。神経科学者のクリストフ・コッホはジスト知覚を言語的な表象として捉え、次のように書いている。

こんなとき、私の意識にのぼっているのは、見慣れた風景の高次の言語的な表象であり、瞬間的に理解できるジストである。ジストとは概念的なスケッチであり、目の前にあるものの簡潔な要約で詳細はすべて省かれている。つまり、ジストとは、「たくさんのフットボールの観客」とか、「一人でサイクリングしている人」とか、「山」といった大雑把に残る印象のことで、細かなことは含まれていない。ジストは「何かの動物がいた」という感覚を生み出すが、その動物がどこにいたのかとか、何の動物だったかなどはわからない(まさに、先ほど説明した実験ではこのようなことが起こっているのかもしれない)。ジスト知覚は注意を必要とせずに自動的に生じるとも考えられる。3

網膜から得られた低解像度の情報は「キーボード」という言葉とリンクして、それがキーボードとは朧げにわかるがその細部はわからないモザイク表象として処理されるとして、ジスト知覚を《A shot computer keyboard, sliced》が示す3つ目のレイヤーのようなモザイクがかかったような表象として考えてみたい。それは「キーボードの左端付近」の作品画像が示す「S」のキーの周囲にあるキーということはわかるが何のキーかはわからないモザイク状の表象である。ジスト知覚は言語的なもので表象を伴わないという考えもあるだろう。しかし、複数の解像度が共在する《A shot computer keyboard, sliced》とともに行う認知負荷ゲームでは、3番目のレイヤーがつくるキーボードの気配を感じさせるモザイク表象をジスト的知覚と呼んで、ゲームを進めていきたい。

平井は網膜のセンサーの「絶望的なほどのお粗末さ」を補うために「一次視覚野に流入する神経繊維のうち、網膜からの視神経が占める割合は4%に過ぎず、残りの96%は逆に高次視覚野などから降りてくる内部情報である」と指摘していた。つまり、網膜で捉えたキーボードの情報からはモザイク的な表象しかつくれないとしても、脳を含めた内部の認知システムからの情報を使って、高精細なキーボードの表象がつくられるということである。この内部からの情報を用いて、外界の認知を行っていくという考え方は「予測コーディングフレームワーク」と呼ばれている。心の哲学を中心とする現代英米哲学を専門とする佐藤亮司は、予測コーディングフレームワークにおける認知システムの説明を簡潔に行っている。

ボトムアップ型の視覚システムの理解と異なり、予測コーディングフレームワークにおける認知システムは、上位のモデルに基づいて下位のモデルを予測するという基本的な機能を持つが、これも重要である。上位に位置する要約的内容を持つモデルは、それ自身は具体的なきめの細かい内容を持たないが下位のモデルの以下のような二つの仕方で関わるだろう。第一に、上位のモデルは下位のモデルに対して直接の含意を持つ。例えば、上位のモデルが木の表象を含んでいれば、それに基づいてきめの粗い下位の色や形についてのモデルをつくることができる。すなわち、それが具体的にどのような色であるかを棚上げして、木である対象が持つような何らかの色や形を持つという下位モデルが形成されるのである。第二に、注意や視線が向けられれば、上位モデルに適合するようなきめの細かい色や形についての下位のモデルが得られるだろうということが上位のモデルに基づいて予測されるのである。例えば、要約的内容の一例として、「これは自然の光景であり、木が数本生えており、草が生い茂っている。これらの対象は、適切なきめの細かい色や形をもつ」というようなものが考えられるだろう。これ自身はきめの細かい色や形が具体的に何であるかについてのモデルを含んでおらず、視線が向けられなければ、その部分の対象についての詳細な低次のモデルは形成されない。しかしある対象は木であるとか、草であるといったより全体的特徴に適合するような、色や形についての下位モデルをもつだろう。詳細にどのような色かを表すること抜きに、木の持つような何らかの色、形を持つとして表象されるのである。そして、もし視線が向けられればそれが具体的にどのようなものかについての下位モデルも得られるという予測がなされるのである。予測コーディングフレームワークのこのような特徴も経験者が視覚経験は周辺においても豊かだと信じる原因であるだろう。4

この予測コーディングフレームワークにおける認知プロセスに沿って、《A shot computer keyboard, sliced》を見ていきたい。作品内のキーボードを見たときに、私に与えられるのは「A」のキーではなく、「キーボード」というジスト知覚である。そこではキーボードの詳細を示す表象はないが、まずは「キーボード」という概念的なスケッチとして与えられ、キーボードはキーの集合であるとか「A」の右には「S」、さらに右には「D」のキーがあるというような予測モデルとともに、キーボードは120万画素のセンサーで場所を変えながらスキャンされていく。《A shot computer keyboard, sliced》の「D」のキーはスキャンされる前のように低解像度のモザイクとして表象されているが、予測のもとでそこにあるのが「D」であることはわかっているので何かしらの文字があることを示す白い四角になっている。そして、「D」とわかっていればモザイクであっても「D」と理解でき、その理解のもとでスキャンを行えば「D」として知覚することは、そのキーが何の文字を示すかがかわかっていないよりも容易である。このようにして、通常であれば、「キーボード」というジスト知覚が示す予測モデルに沿って、目の前のキーボードを部分ごとにスキャンして、解像度が上がっていき、最終的にピクセルを意識しない連続的表象としてのキーボードが現れる。

しかし、《A shot computer keyboard, sliced》はこのプロセスを妨げるように複数の解像度が同時に表れている。通常の認知プロセスでは、最終的にはピクセルを確認できない高精細な表象が意識に現れ、それが世界と表裏一体のものとして処理されるのだが、エキソニモの作品においては高精細な表象の周囲にジスト知覚を示すモザイク表象が表れている。作品を体験する者にとっては、この状況は奇妙なものである。しかし、鑑賞者はすぐに慣れて、作品を受容していく。それは、エキソニモの「Sliced (series)」は認知プロセスのどこかに現れてはいるけど、最終的に意識に上がらない現れを作品として表していると考えられるからである。世界を体験する者は誰もが《A shot computer keyboard, sliced》が示すような複数の現れが混在した内的な現れを認知プロセスで「体験」してはいるが、それは私たちがジスト知覚を意識できないのと同じように意識にあがらない体験である。つまり、《A shot computer keyboard, sliced》はジスト知覚を含んだ認知プロセスのどこかに生じてはいるが意識にのぼることはない内的な現れを解像度の違いで示すスナップショットとして切り出して、鑑賞者に見せているのである。

ジスト知覚以前と以後の現れも含んだ5つの解像度のレイヤー

《A shot computer keyboard, sliced》を認知プロセスのスナップショットとして捉えると、ジスト知覚を示すモザイクよりも粗い解像度で示された二つの表象のレイヤーを網膜の120万画素で捉えられたままの「RAWデータ」のようなものとして考えられるようになる。

ジスト知覚以前の粗い解像度の表象の一つ目はキーボードを「キーボード」として、その背後にある木の板から区別して捉えられるための大きな色面である。キーボードと木の板との境界にある低解像度の大きな四角の連なりが示す大まかな色の変化がキーボードと木の板とを分け、「キーボード」と「木の板」というジスト知覚を自動的に生じさせると考えられないだろうか。

網膜という120万画素という低解像度のセンサーが捉えている世界というのは、エキソニモの作品が示すような大まかな色面で構成されているとしてみよう。低解像度すぎて目の前の情景に何があるのかを明確に示すことはないが、色のパターンによってそこにどんなオブジェクトがあるのかはある程度わかり、それが動いているのかどうかもわかる。低解像度なのでデータ量も少なくて済むはずである。網膜に入力される色のパターンに基づいて、認知システムはジスト知覚を生成していく。

もし網膜がこのように機能しているとすると、それはプリンタの紙送りセンサーとして利用されている「低画質のカメラ」と同じだと言える。コンピュータ科学者の暦本純一は紙送りセンサーとして使われる「低画質のカメラ」は「低画質」であることに意味があるとして、次のように書く。

解像度を16×16まで落とした代わりに、紙送りセンサーは毎秒数千回というスピードで撮影ができる。ふつうは、かなり高級なカメラでも毎秒30回程度だろう。これだけ速いと、画像間のずれを基にして紙が移動している方向を簡単に判定することができる。さらに消費電力も小さくできる。紙送りセンサーは、画質を極端に落とすことによって、その用途に必要なスペックを低コストで実現したわけだ。5

紙送りセンサーとして使われるカメラは、カメラの機能を決める画素数を捨てることで、高速度撮影が可能になった。その結果、カメラはありのままに世界を捉えるのではなく、目の前の情景でのオブジェクトを特定とその移動を感知するためのセンサーとなったのである。プリンタの紙送りを判定する低解像度のカメラのように、網膜から得られる低解像度の情報が世界に存在するオブジェクトの輪郭とその動き方を判定しているとすると、私たちは世界を見ているときに、《A shot computer keyboard, sliced》が示す色面を「見ている」ことになる。黒とベージュの色面はそれだけでは何がそこにあるのかはわからないが、色のパターンが変わるということでそこに何か変化があるということを認知システムに伝えるのである。

色のパターンの変化の情報を受けた認知システムは、そのパターンからそこに何があるのかを推論するように情報を処理していくだろう。10キーの中央部から左下に伸びていくモヤっとしたグレーの領域は、その段階を示していると考えてみたい。そこはいずれキーになることはわかるが、このグレーのモヤッとした領域はキーとしてまとまる前の何かとして、作品に表れている。グレーのモヤっとしたラインはよく見ればカクカクとした輪郭を持つが、モザイクというにはどこか有機的な感じがあり、「キーボード」などの何かしらの概念とリンクする前の何かがそこにある雰囲気をつくっている。《A shot computer keyboard, sliced》が示すモヤっとした領域は、世界には存在し、その情報は網膜に入力されているけれども、認知プロセスで何かとして弁別される前の、世界の情報そのものでもなく、認知プロセスで意味づけられる前の中途半端な状態で明確に何かを示さない平坦な情報の集合=フラットネスを表すものだと考えられる。

《A shot computer keyboard, sliced》で認知システムを考えると、まず大きな色面で対象の輪郭を検出して、次に輪郭内の平坦な情報の集合に対して、予測による意味づけを行っていき、それがモザイク状のジスト知覚を形成していくと言える。ジスト知覚では「キーボード」という予測のもとで平坦な情報の集合を示す一つ一つのピクセルが処理されていくことになり、モザイクであっても、その奥にキーボードの気配を感じさせる表象が表れている。このときに起こっているのは、ピクセル同士を関係づけていくということである。

意識研究を行う土屋尚嗣は、ジュリオ・トノーニによって提唱された「意識の統合情報理論」における「意識の統合性」を説明する際に、平井のようにスマートフォンの画素を例として取り上げている。平井の時と同じように「意識の統合情報理論」ではなく、画素に対する記述に注目してみたい。

では、今現在のスマホのカメラはどうでしょうか? 少なくとも「画素同士」のレベルでは、お互いの画素が影響を与えあう、という仕組みがありません。むしろあったら困るのです。あるピクセルが黒いときに、そのとなりのピクセルも勝手に黒くなる、というように文脈によってピクセルの反応が変わってくるとしましょう。そのような影響がどんどん積み重なると、カメラとしての役割、外界の様子をできる限りそのまま写す、ということができなくなります。そのため、スマホのカメラの画素は、いくら数としてたくさんあっても、それぞれが独立に働くので、たくさんのフォトダイオードと同じようなもの、と考えることができます。つまり、統合性がないのです。よって、たとえ画素がどれだけ増えようと、カメラの統合情報量は低いままです。そして統合情報量が意識の量に対応するのであれば、カメラには意識がないはずだ、という推論になるのです。6

スマートフォンの画素と同じように、網膜も統合性がない状態で外界を捉えていると言えるだろう。低解像度のセンサーとして世界をありのままの色のパターンで捉えるのが網膜の役割だが、そのままでは世界は色面の連なりであって、その詳細はわからない。そこで、認知システムは「予測コーディングフレームワーク」と呼ばれる「お互いの画素が影響を与えあう、という仕組み」をつくり、ピクセル同士を関係づけて、視界を埋め尽くすあらたなピクセルをつくっていく。その初手が世界から得たありのままの色のパターンを世界から切り出すということである。世界の色のパターンを世界から切り離して、ヒトの認知プロセスに組み込むけれど、この段階では色のパターンの情報は単調な情報の集合に過ぎない。その情報のフラットネスに対して、ヒトの認知システムが一定の予測モデルを与えたものがジスト知覚ということになる。ジスト知覚のもとでピクセルは周囲のピクセルとの関係のもとで「勝手に黒くなる」ということが起こり、網膜が得た低解像度の情報が統合されていく段階で、視界を埋めつくようにあらたなピクセルが現れ、表象の高解像度化が起こる。表象の高解像度化では、Adobeが開発した「スーパー解像度」と同じようなことが起こっていると考えられる。

コンピュータに何らかのタスクを実行するように教える、というと複雑に聞こえるかもしれませんが、ある意味では子供に教えるのと似ています。どちらも、いくつか学習の筋道と十分な量の例を与えると、少し時間をおくだけで、あとは自分で学習を進められるようになります。私たちがスーパー解像度に与えた基本的な筋道は「深層畳み込みニューラルネットワーク(CNN)」と呼ばれるもので、簡単に言えば、あるピクセルに接する周囲のピクセルがそのピクセルに影響を及ぼす関係性を学習するということです。言い換えれば、特定のピクセルを適切にアップサンプルできるように、その周囲のピクセルを分析してコンテキストを得る方法をコンピュータに学習させるのです。文章内で単語がどう使われているのかを知ることが、単語の意味の学習に役立つのに似ています。7

複数の解像度を同時に示すエキソニモの「Sliced (series)」とともにヒトの認知システムを考えていくと、そこにスーパー解像度のような学習プロセスがあり、網膜から得られた低解像度の情報に対して、ピクセルが増強された結果として、高解像度な表象が生じるということが、私には自然に感じられてきて、そのようにしか考えられなくなってくる。ピクセルが増強されていき、レティナディスプレイのようにピクセルが見えなくなったとき、目の前の状況の情報は現象的フラットネスに引き渡されて、状況を表示する文字通りの「レティナディスプレイ」として機能して、自分の眼がありのままの世界を見ているような感じをヒトに与えるのである。ヒトの神経システムを模した「深層畳み込みニューラルネットワーク(CNN)」を用いたスーパー解像度を参照することで、認知プロセスを「解像度」という尺度で結びつけることができた。《A shot computer keyboard, sliced》とともに行ってきた認知負荷ゲームは、ここで終了である。

「ここで終了」という意味は、5つの解像度がつくる《A shot computer keyboard, sliced》とともに世界を見る認知プロセスを網膜の入力から意識への出力まで「解像度」という言葉を使った言説やシステムで一応説明できたということで、「一応」というのは2番目の情報のフラットネスは「解像度」でうまく説明できていないからである。

私は前回のテキストで、《A destroyed computer mouse, sliced》の5つの解像度のレイヤーを上のように分類した。

最前面とその下のレイヤーは連続的表象として見え、真ん中に位置する3番目のレイヤーはマウスという物質感をその向こうに感じさせるモザイクだが、その奥の4番目のレイヤーは単なるモザイク的表象として見え、最後の5番目はマウスとは関係がないわけではないが、マウスという物質とは縁を切り、どこかこれ以上は何も認識できませんよという認識の底を感じさせるような色面になっている。8

今回の《A shot computer keyboard, sliced》の考察から、作品を透かし見た認知プロセスに合わせて、5つの解像度のレイヤーのそれぞれの機能は次のように書けるだろう。

最背面にあるレイヤーはキーボードと木の板とを区別するオブジェクトの輪郭を高速で処理する超低解像度で「認識の底を感じさせるような」色面となっていて、何のオブジェクトとはわからない色のパターンから外界を切り分けるのである。その上にあるのが網膜の情報から一つのオブジェクトとして切り出されてはいるけれど何であるかの予測がまだなされていないジスト知覚以前の表象である。この2番目のレイヤーが世界そのものの情報でもなく、ヒトの認知プロセスで意味づけもされていないという点でどこにも属さない平坦な情報の集合であり、情報のフラットネスと呼べるものである。だから、前回の分析では「単なるモザイク的表象」に見えたのだろう。そして、ここまでが網膜の120万画素がつくる「RAWデータ」がつくる表象である。次の3番目のレイヤーはキーボードの気配を感じさせるジスト知覚的なモザイク表象として現れ、情報のフラットネスを言語的フレームで改めて切り出し、単調な情報にコンテクストを与えるものから「物質感をその向こうに感じさせる」ようになっている。そのコンテクストのもとで4番目のレイヤーがスーパー解像度のようにピクセル同士を関係づけながら、視界を埋めていくあらたなピクセルを生成し高解像度の表象をつくりはじめる。表象の高解像化は、最終的にピクセルが認められないまでに微細化したレティナディスプレイのように連続的に見える最前面のレイヤーとなって、視界に展開されるのである。

そして、これらの機能は前回の作品を見た体験とリンクしたものになっている。それは、エキソニモの「Sliced (series)」は科学的な認知プロセスを異なる解像度を尺度とした認知プロセスで書き換えてしまうからである。この作品シリーズは、そのようにしか見ることができないように体験者自体が意識できない非意識的領域で起きている認知プロセスにアクセスしてくるのである。しかし、解像度を尺度とした認知プロセスはエキソニモの作品にしか適用できていない。私はこれから《A shot computer keyboard, sliced》から透し見た認知プロセスで世界を見て、認知プロセスのどこかにエキソニモの作品のような離散的な現れを見れるかを試したい。もし世界をモザイクで体験できたとしたら、今回得た認知プロセスはこれまでの認知プロセスの裏をかいて、あらたな現れをつくるものだったと言えるからである。

次回は、「解像度」を尺度とした認知プロセスで世界を見る認知負荷ゲームの結果報告とともに、今回も引用した平井靖史の『世界は時間ができている』に出てくる「現在の窓」という言葉とともに「Sliced (series)」で最後に残した《A cracked window, sliced》を分析していきたい。

注

1. 平井靖史「現在の厚みとは何か?──ベルクソンの二重知覚システムと時間存在論」、平井靖史・藤田尚志・我孫子信編『ベルクソン『物質と記憶』を解剖する──現代知覚理論・時間論・心の哲学との接続』、書肆心水、2018年、pp. 179-180

2. 新美亮輔・上田彩子・横澤一彦『オブジェクト認知(シリーズ統合的認知)』(Kindle版)、勁草書房、2016年、p. 90

3. クリストフ・コッホ『意識の探求──神経科学からのアプローチ (上)』、土谷尚嗣・金井良太訳、 岩波書店、2006年、p. 308

4. 佐藤亮司「視覚意識の神経基盤論争──かい離説の是非と知覚経験の見かけの豊かさを中心に」、信原幸弘 ・太田紘史編『シリーズ 新・心の哲学II 意識篇』、勁草書房、2014年、pp. 119-120

5. 暦本純一『妄想する頭 思考する手──想像を超えるアイデアのつくり方』(Kindle版)、祥伝社、位置No. 1429/2270

6. 土屋尚嗣『クオリアはどこからくるのか?──統合情報理論のその先へ』(Kindle版)、岩波書店、2022年、p. 93

7. Reiko Tanaka「新機能「スーパー解像度」の活用方法」、2021年、https://blog.adobe.com/jp/publish/2021/03/10/cc-photo-from-the-acr-team-super-resolution(最終アクセス 2022年12月31日)

8. 水野勝仁「フラットネスをかき混ぜる🌪(四)認知負荷ゲームとしてのエキソニモ「Sliced (series)」(1)──《A destroyed computer mouse, sliced》を見る体験を記述する👀✍️ 」、2022年、https://iiiid.photography/2022-11/(最終アクセス 2022年12月31日)